連載コーナー

島崎陽子の

バックナンバー

索引

2026年

| 号数(掲載月) | タイトル | |

| 第42号(1月) | マリー・アントワネットの ティー・タイム |

2025年

| 号数(掲載月) | タイトル | |

| 第41号(11月) | 紅茶物語 ~アフタヌーン・ティーへようこそ~(2) | |

| 第40号(9月) | 紅茶物語 ~アフタヌーン・ティーへようこそ~(1) | |

| 第39号(7月) | セーヴルとポンパドゥール夫人 | |

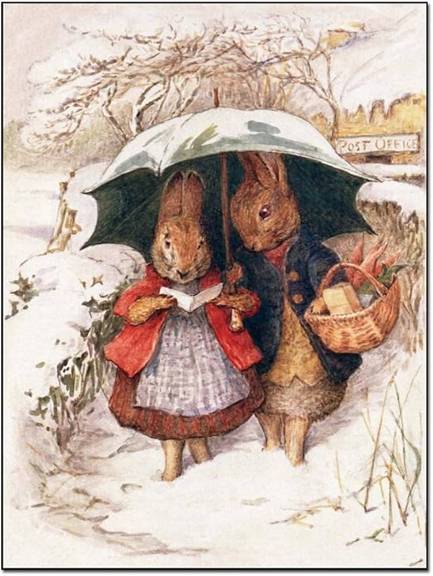

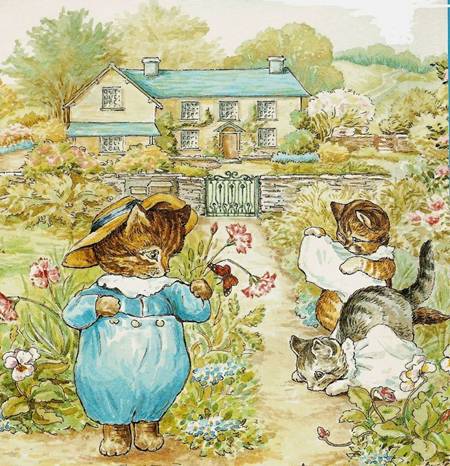

| 第38号(5月) | ビアトリクス・ポターとナショナル・トラスト | |

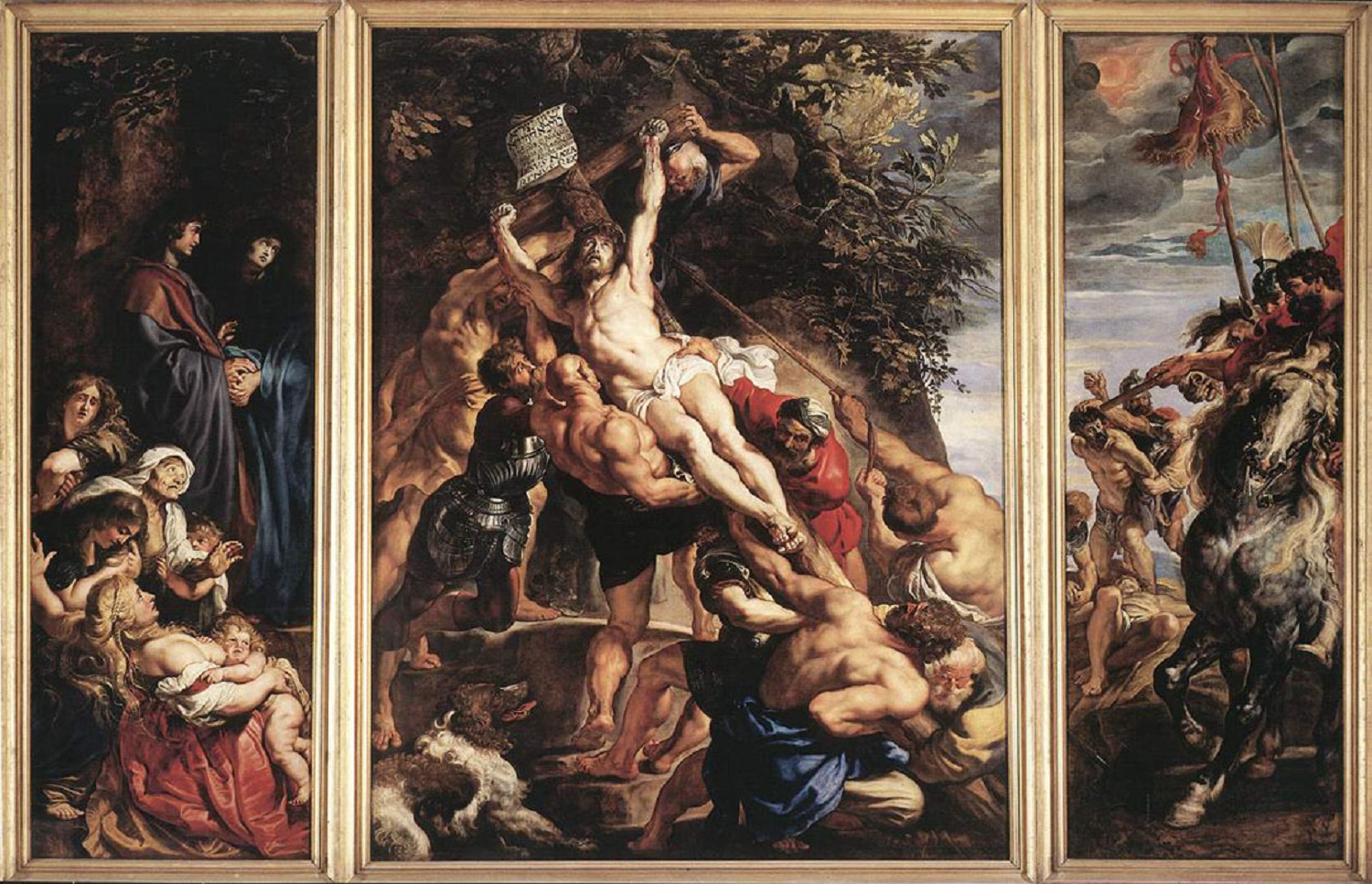

| 第37号(3月) | 「フランダースの犬」とルーベンスの絵 | 著者:ウィーダ(イギリス人) |

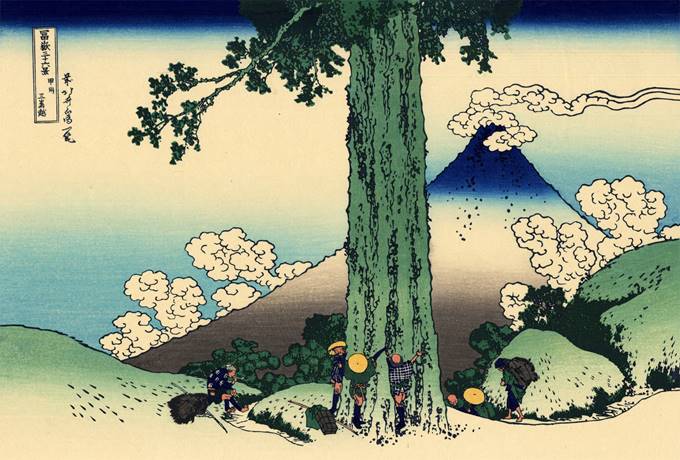

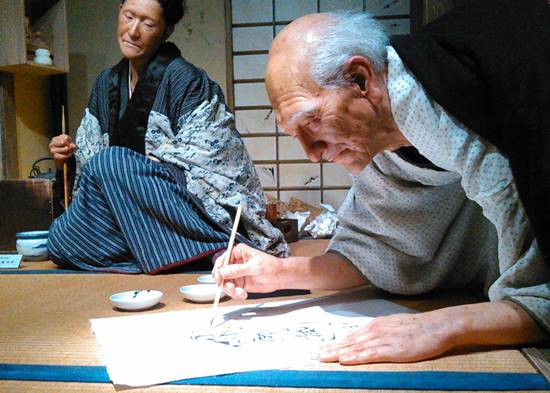

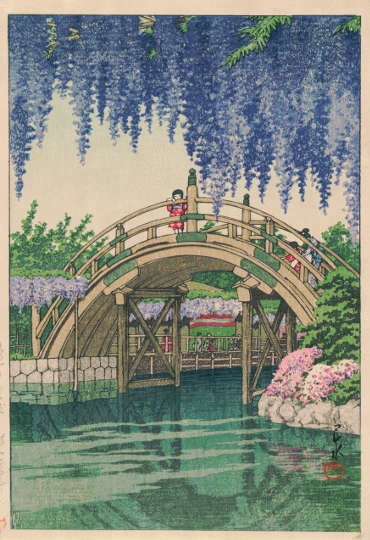

| 第36号(1月) | 葛飾北斎(1760-1849) |

2024年

| 号数(掲載月) | タイトル | |

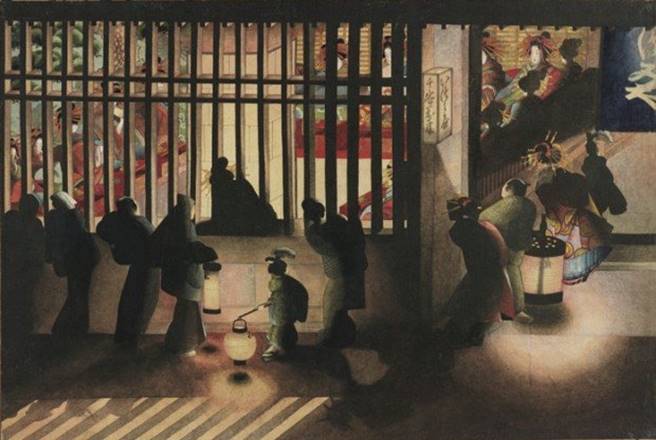

| 第35号(11月) | 没後300年記念《英一蝶展 風流才子、浮き世を写す》 | |

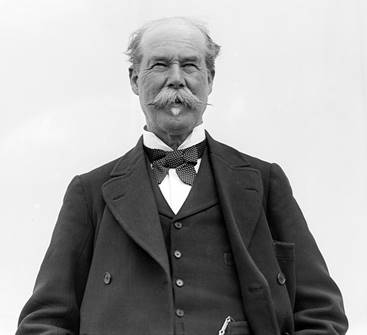

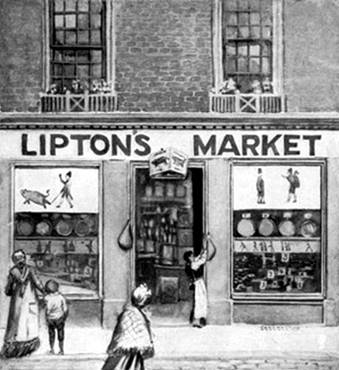

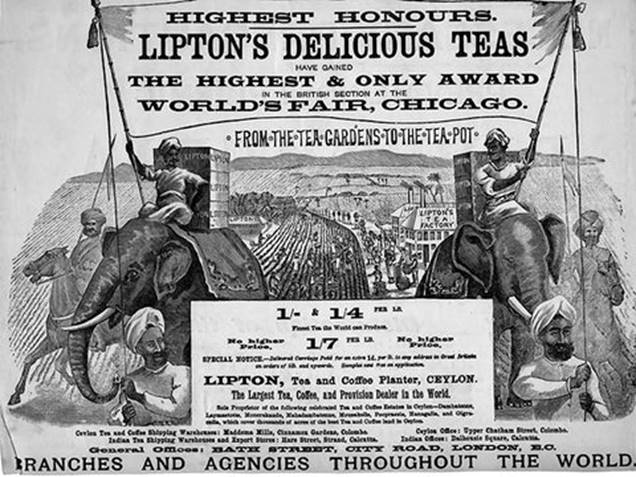

| 第34号(9月) | サー・トーマス・リプトン(1848-1931) 「紅茶王」とよばれた男 | |

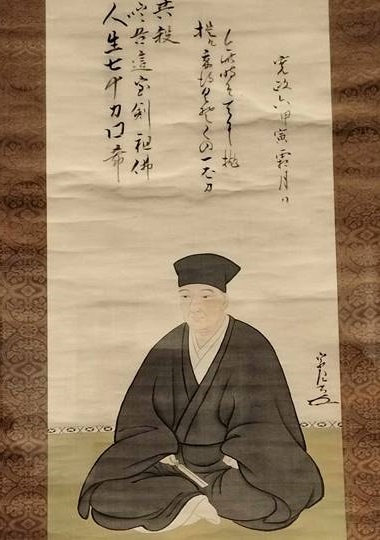

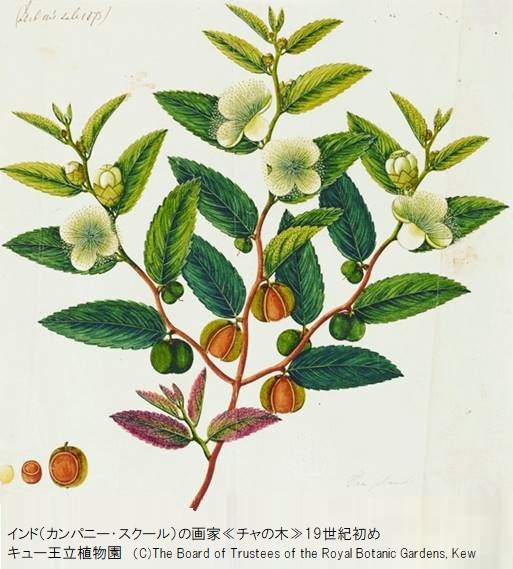

| 第33号(7月) | 茶の日本への伝来 | |

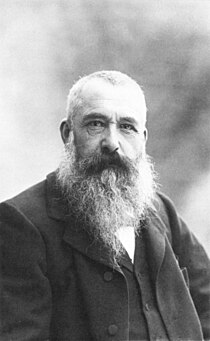

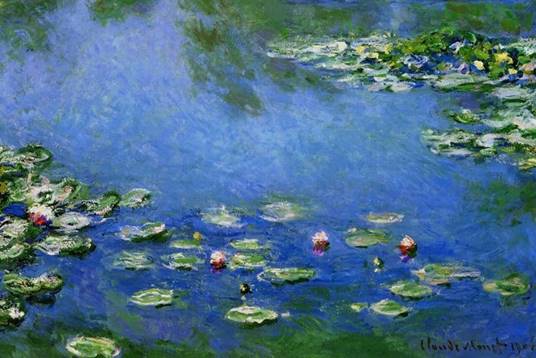

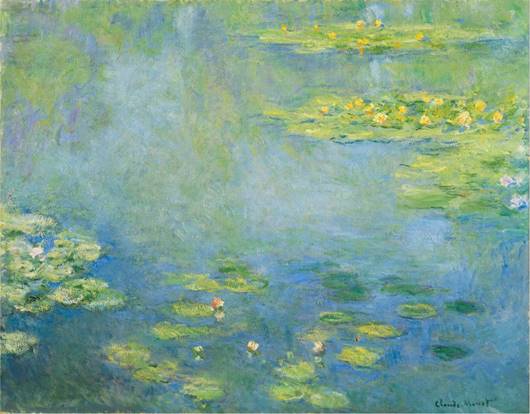

| 第32号(5月) | モネ | 連作の情景 |

| 第31号(3月) | ルイ15世とデュ・バリー夫人とマリー・アントワネット | |

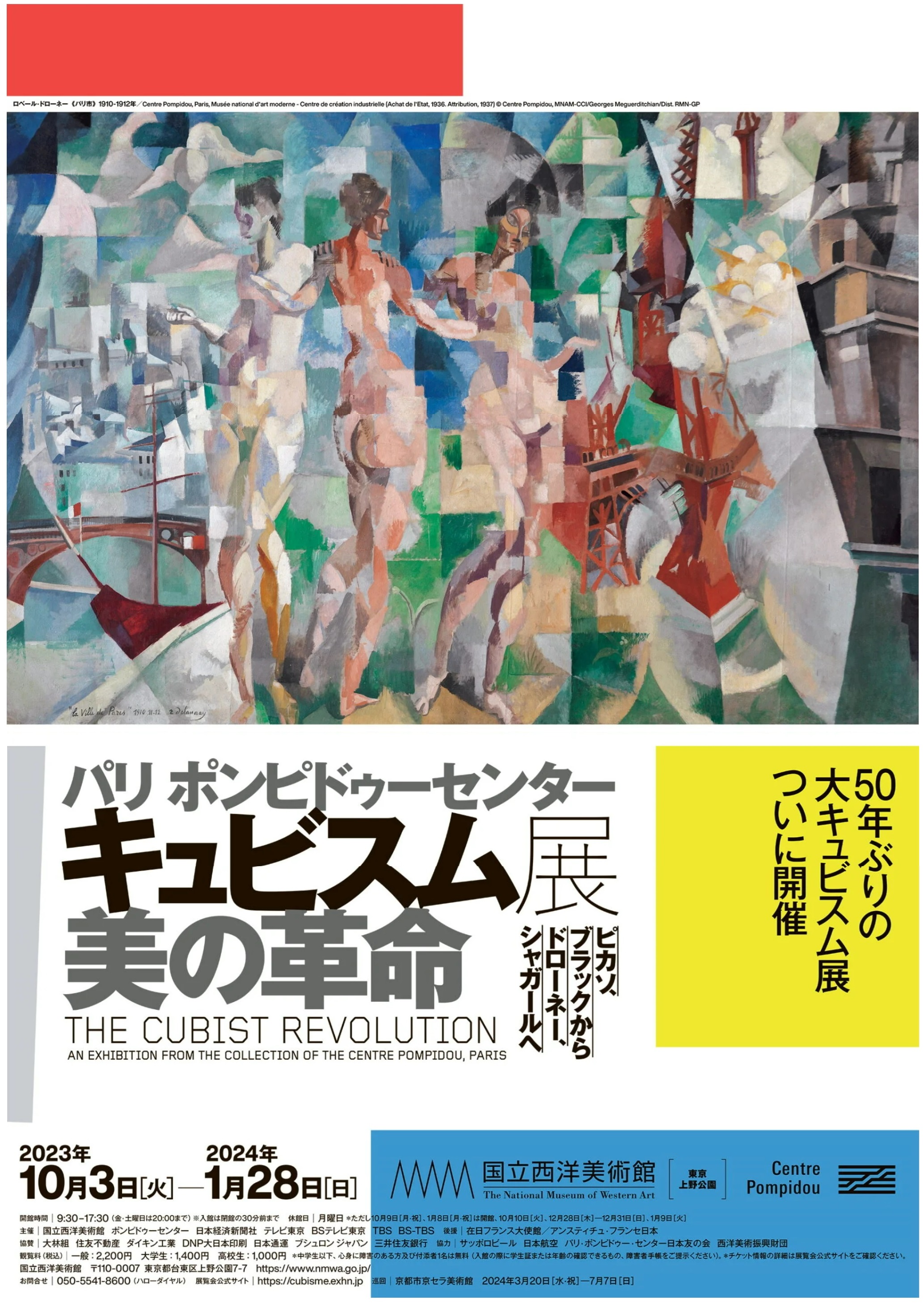

| 第30号(1月) | パリ ポンピドゥーセンター | キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ |

2023年

| 号数(掲載月) | タイトル | ||

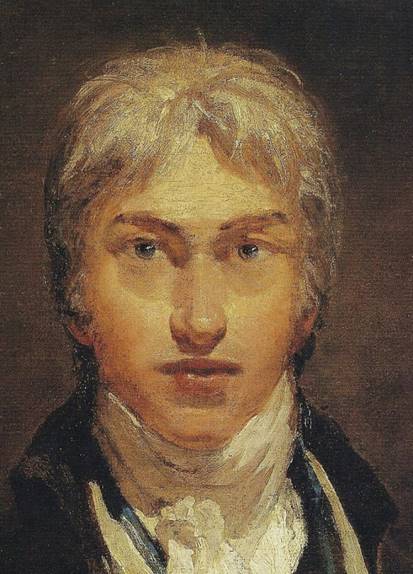

| 第29号(11月) | LIGHT 光 テート美術館展 | ターナー、印象派から現代へ | |

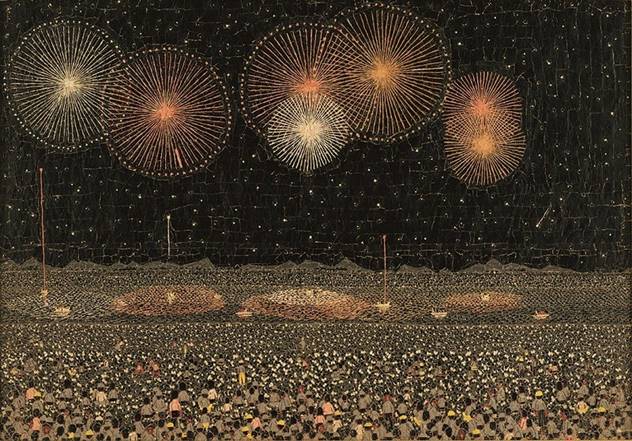

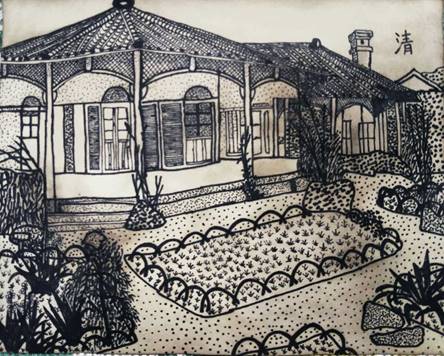

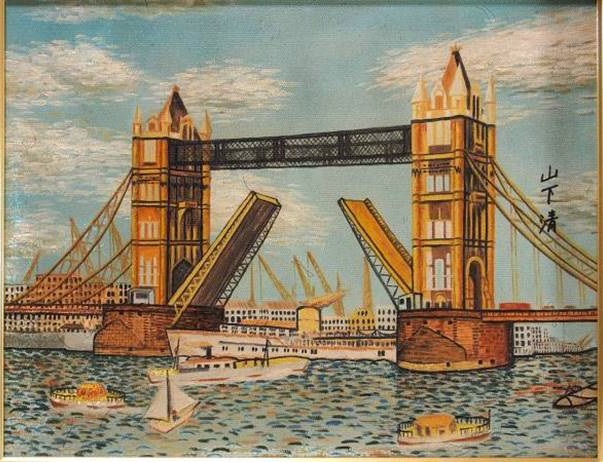

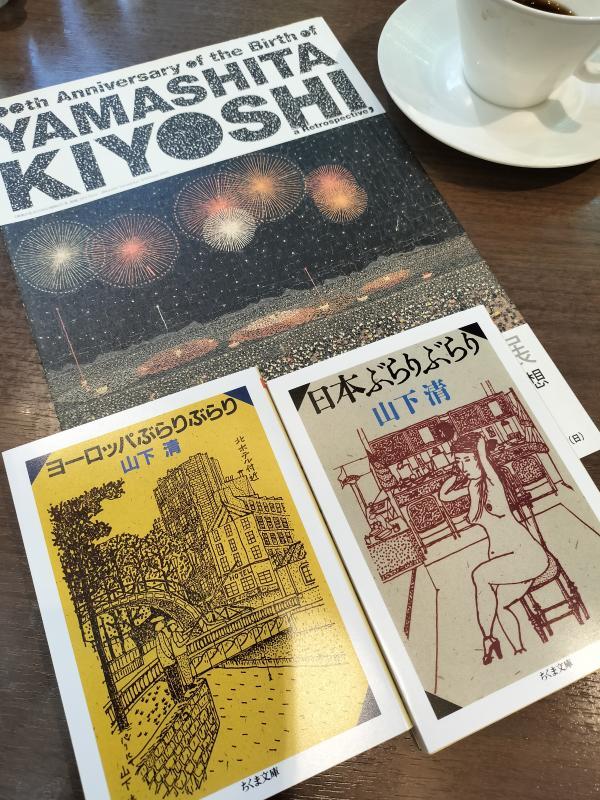

| 第28号(9月) | 生誕100年 山下 清 展 | 百年目の大回想 | |

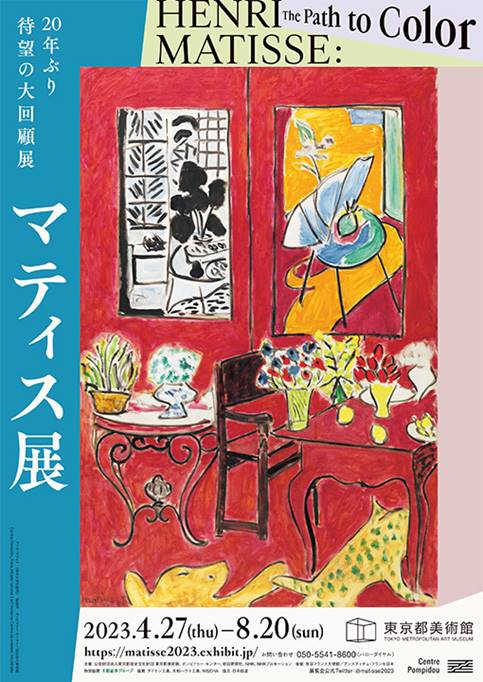

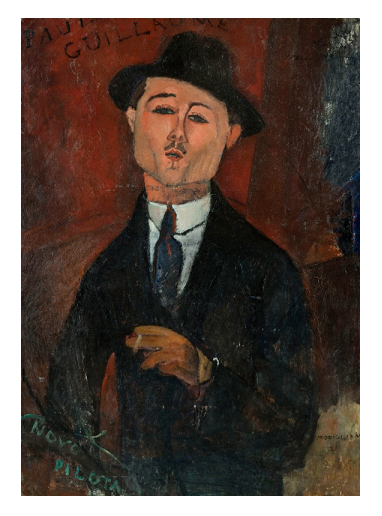

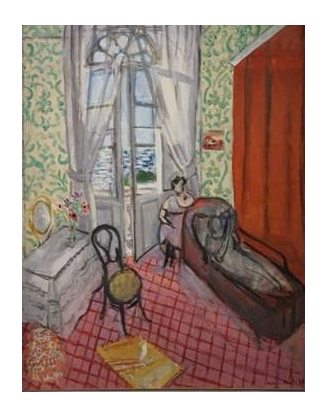

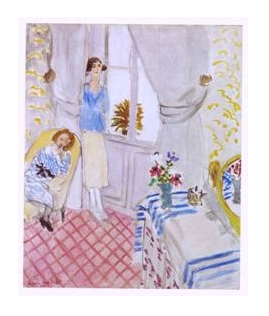

| 第27号(7月) | マティス展 Henri Matisse : | The Path to Color | |

| 第26号(5月) | クララとシューマンとブラームス | ||

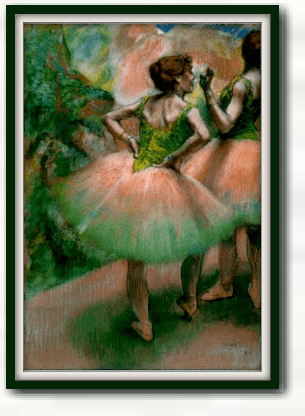

| 第25号(3月) | パリ・オペラ座とドガ | ||

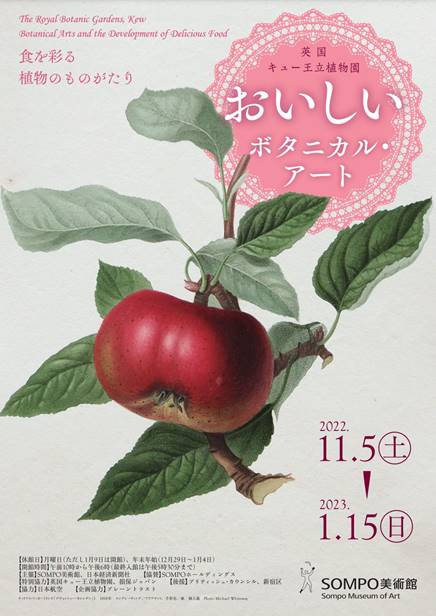

| 第24号(1月) | 英国キュー王立植物園 | おいしいボタニカル・アート | 食を彩る植物のものがたり |

2022年

2021年

2020年

|

第42回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん クスリ❤ とってもチャーミングな絵をいただきました。これはいいですねえ~ 拡散したいほどですが、ヤバくなりそうですので(笑)ここだけで楽しむこととしましょう。 昨年はお世話になりました。ことしもよろしくお願いいたします。 島崎 陽子 島崎 陽子 2026 1/6 島崎 陽子 島崎ファンより 島崎さんこんにちは。 2026 1/5 坂口 行雄 |

第41回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん こんにちは。 坂口さん、ありがとうございます! インフルエンザ大流行のようですね。予防に紅茶がいいみたいですよ。紅茶の、緑茶等には含まれていないある成分が殺菌に効果あるようです。私も毎朝マグカップ2杯の紅茶をいただいています。 調べていて、今回は、多田元吉、チャーチルのエピソードが特に印象に残りました。知らないことに巡り合える、これまた喜びです。 島崎 陽子 2025 11/19 島崎 陽子 島崎ファンより 島崎さんご無沙汰してます。 坂口 2025 11/18 坂口 行雄 |

第40回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん ありがとうございます。 坂口さん 紅茶専門家を目指しています(200%ジョーク 笑)。その内紅茶講演会で登場しますので、ご期待ください(またまたジョーク!) すっかりイギリスと紅茶の世界に魅了されています。今朝の紅茶は大好きなアール・グレイです。 島崎 陽子 2025 9/5 島崎 陽子 島崎ファンの坂口です。 こんにちは。

2025 9/3 坂口 行雄 |

第39回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口様へ ポンパドゥール夫人より ムッシュー 坂口 いつもありがとうございます。私どものサロンへお立ち寄りいただきましてありがとうございます。お好きなセーヴルでお茶をお召し上がりください。王立セーヴル磁器製作所で製作した特別な茶器のみお揃えしております。フランスの粋とエスプリをご堪能ください。 またのご来場を心からお待ち申し上げております。 ポンパドゥール島崎より 2025 7/8 島崎 陽子 島崎さんのファンより! 今こんにちは。 次回も楽しみにしております。 毎日、暑いので気をつけて下さいね。 2025 7/7 坂口 行雄 |

第38回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん ありがとうございます。 坂口さん コメントありがとうございます。 島崎 陽子5/6 島崎 陽子 島崎さんのファンより! 今日は。島崎さん 坂口 坂口 5/6 坂口 行雄 |

第37回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん いつもありがとうございます。 坂口様 励みになりますメッセージ、いつもありがとうございます。 子供向け名作の書物には深~い深~いものが込められていますね。大人になって読んでみると、また違った感慨があります。名作といわれる所以がありますね。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 島崎 陽子 3/14 島崎 陽子 島崎さんのいちファンより! こんにちは。島崎様 ご無沙汰しています。 フランダースの犬とルーベンス絵拝見しました。 坂口 3/13 坂口 行雄 |

第35回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん いつもありがとうございます。 坂口さま 11/9 島崎 陽子 島崎さんこんにちは! 島崎さんこんにちは。 11/8 坂口 行雄 |

第34回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

坂口さん ありがとうございます。 坂口さん 9/4 島崎 陽子 こんにちは島崎さん こんにちは。島崎さん。 9/3 坂口 行雄 |

第33回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

こちらこそ、いつもありがとうございます! とてもうれしいメッセージいただきました。 茶/紅茶は、これからも学んでいきたい分野であり、日常生活でも様々な紅茶を楽しんでいます。 7/13 島崎 陽子 島崎さんいつも見ていますよ! こんにちは。 7月号の島崎さんの「茶の日本への伝来」見ました。いいですね。勉強になりました。 毎日暑いのでお体ご自愛下さい。 7/9 坂口 行雄 |

第29回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

程度の低さに自虐、悲観 島崎さんは、素敵な評論眼をお持ちなんですね、羨ましい趣味と感心。私も美術館にはいきます。特に絵は好きです、しかしただ見るだけで、どこがいいのか悪いのか分かりません。へー と関心するだけです。今根津の竹久夢二美術館で特別展をやっています、それを見に行きます。品格が全く違います。こちらは、まさに庶民の中の代表格です、更には、大正ロマンの代表であり、一時代(もう3時代前です)昔の象徴です。でも日本の絵もいいですよ、特に私みたいな懐かし物好きな人間にはね。これからも精々、楽しんでご鑑賞ください。 *** 12/15 樫村 慶一

|

第28回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

樫村 慶一 様 コメントありがとうございます。 樫村 慶一 様 コメントありがとうございました。 式場隆三郎病院の存在を初めて知りました。 仰る通り、下書きもせず、記憶を頼りに作品を仕上げていったわけですから、もう、言葉がありません。精神異常者に認定するのは大間違いですね。いわゆる天才なわけです。 天才はいつの世も、変人です。 立派な膨大な数の作品が残っていますので、山下清さん、あちらで悠々と過ごしていてほしいものです。 日本が世界に誇るべき、素晴らしい作品群です。 島崎 陽子 9/24 島崎 陽子 飛行機 山下清のこと 昔、市川から松戸まで歩いたことがある。途中に式場龍三郎病院がある。精神病院であり、山下清が入院というか、定宿のようにしていた所ときいた。しかし、あれだけリッパな絵を、記憶を蘇らせながら書いたり、文章も書いたり、どこが精神異常なんだ、ただ、一寸した変人じゃないかと思っていた。そして今、認知症が色々言われているけど、それと比較すると、やっぱり山下清は、とてもじゃないが精神病患者なんかじゃないと思うのだが。彼が聞いたら、喜ぶかがっかりするか・*** 9/22 樫村 慶一 富士さん コメントありがとうございます。 富士さん ありがとうございます。 私には漠然としたイメージのみの山下清でしたが、一緒に行った連れ合いは映画も観ていて、山下清の生涯をよく知っていました。 素晴らしい作品群でした。気圧されそうでした(笑)。 山下清を発掘した式場隆三郎氏も時折登場されていて、どこかでお会いした(文字上で)方と思ったら、ゴッホを日本に紹介された方だったんですね。 美術館ショップで本を2冊購入し、京王プラザホテル樹林(今はJULIN)へ行って余韻を楽しみました。 山下清の書かれた本も面白いですよ。 寿岳章子氏は山下清の日記に心を動かされその魅力に取りつかれました。

語彙集も乏しく、幼く、文章は繰り返しが多い。感情表現に至っては極めて乏しく、故に情緒豊かということはまるでない。但し、その乏しさで、そしてきわめて具体的な表現で、驚くべきすぐれた記憶力を駆使して事柄を書きつづってゆく時、世の常の文章とはまるで違う楽しさが生じるのである。附加価値のようなものがまるでないところに偉大な附加価値が生じるのであろう(寿岳章子)。 ★拡大表示は楳本さまへ! → すべて拡大表示に変更しました。(楳本)

9/05 島崎 陽子 美術散歩(第28回)への感想 今回 生誕100年を迎えられた山下 清を取り上げて頂き、ありがとうございました。 9/05 富士 暹

|

第27回

☞ 7月の趣味の広場/美術のページ 今月の1枚のコーナーに マティスが初めて成功した作品として知られる「読書をする女性」をピックアップしました。掲載は終了しましたが、こちらをクリックしてご覧になれますので、ご鑑賞ください。

いいね!ボタン

第26回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

爽やかな清々しい出会い 富士さん 2人のハンサムマンと上品な女性クララ、素敵な場面です。 英語も聞き取りやすく分かり易いですね。 全映像を見てみたくなりました。 そしてさらにシューマンとブラームスを聴きたくなってきました。 島崎 陽子 5/12 島崎 陽子 古~ぃ映画のひとこまをご紹介しましょう 文中でシューマン夫妻とブラームスの出会いのことに触れておられますね。 このことに関連して1947年制作の映画(Song of Love)のひとこまをご紹介します。 うまく開かないようでしたら、楳本さんの助けを借りてください。 PS:投稿文の中で「シューベルト」の名前が2か所出てきますが、もしや「シューマン」のタイプミスでは? 5/12 富士 暹 富士さん おお、私もどうしよう… 富士さん ぜひぜひ、第1話からお願いいたします。ですが、第何話まであるのかしら…(笑) いや、何話まであってもいいんですよ、喜んで耳を傾けさせていただきます。 ドビュッシー…フランス音楽へも発展させていきたいですね。 おお、音楽を聴いて本を読んで美術館へ出かけていって、さらに、人生、楽しんでいきたいです。 お薦め本ございましたら、ぜひ、ご紹介ください。 島崎 陽子 5/11 島崎 陽子 クララとブラームス・・・ああどうしよう! 島崎さん・・・ああどうしよう!!! 当時の作曲家はお互いにいろいろな形で影響し合っていましたね。そういう意味で今回のテーマにはたいへん興味深いものを感じます。クララ/ブラームス vs. リスト、シューベルト、ドビユッシー・・・どんどん発展していって下さい。 クララとブラームスに限って言えば、86歳の私にとって溢れんばかりの思い出があります。お許しを頂ければ第1話(?)から始めますが・・・ 5/11 富士 暹 楳本さま ありがとうございます。 楳本さま エピソード、楽しませていただいています。 しばらくしたら、美術に因んだ音楽家をまた取り上げてみたいです。 島崎 陽子 5/8 島崎 陽子 蛇足ですが・・・ 島崎様 メッセージへのご返事、ありがとうございます。 蛇足になって恐縮ですが、折角ですのでついでの付加情報です。 シューマン夫妻とブラームスには関係ないので書きませんでしたが、本日5月7日は、ブラームス以外にチャイコフスキーの誕生日(1840年)でもあります。 楳本 5/7 楳本 龍夫 楳本さま ありがとうございます! 楳本さま たとえこじ付けであろうと、面白いエピソードに3人の因縁めいた宿命を感じました。 フィッシャー・ディスカウ《詩人の愛》は本当に素晴らしいですね。 雨模様の今朝、この曲から一日が始まりました。 島崎 陽子 5/7 島崎 陽子 シューマン、ブラームス、クララの誕生日の不思議な関係 島崎様 時宜を得た投稿、興味深く拝読しました。そこで、話題作りに面白い話を提供します。 ブラームスの誕生日は5月7日、シューマンの誕生日は6月8日、クララの誕生日は9月13日です。 ブラームスの誕生日の月日の数値にそれぞれ1を足すと、シューマンの誕生日になります。 ブラームスの誕生日の月日の数値とシューマンの誕生日の月日の数値を足して2を引くと、クララの誕生日になります。 かなり、こじ付けの感じは拭えませんが、面白い関係ですね。 以上、お粗末でした。 楳本 5/6 楳本 龍夫 |

第25回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

樫村 慶一様 メッセージありがとうございます。 ドガ、いいですよねえ。踊り子たちの間に入っていって、踊り子たちの信頼を得て、踊り子たちがドガに打ち解けた素の姿をさらけ出しているところが伝わってきますね。ほんと、晩年はどうしたんでしょうね。 4/15 島崎 陽子

無題 島崎様 4/08 樫村 慶一

|

第24回

いいね!ボタン

第23回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ 松本房子様 素敵なメッセージありがとうございます。 エンヤ、電話センターにいた頃流行っていました。なつかしいです。 学芸員資格取得! 素晴らしい目標をお聞きいたしました。心からエールをお贈りいたします。 資格取得に向けて学習していく、励んでいく、これからの自分の人生にも一石を投じてくださいました。 現在、私は読書会主宰とフェイスブック読書クラブ管理を行っていて(そしてまたk-unetでこのような場を設けていただいていて)、それはそれで大変充実した日々を過ごしておりまが、何かひとつ、もうひとつ何か「軸」となるものがほしいと感じているところです。 松本さんのメッセージから、来年こそ何か具体的にスタートを切りたいと思い始めたところです。 12/28 島崎 陽子

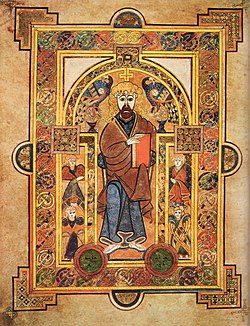

アイルランドの魅力 島崎様 Trick or Treat で始まりアイルランドの至宝『ケルズの書』が続き、締めは、マイケル・ジャクソンのスリラーで終わったあたりはなかなか良かったと思います。印象深く残りました。 また、アイルランドと云えばケルト民謡の影響を受けた歌手のエンヤさんを思い出します。何ともいえない情感がありますよね。 ところで、いつもながら興味深く拝読する中で、私自身、体系的に美術について「学び直し(リスキリング)」をしたいと考えています。目指すところは、学芸員ですが二足の草鞋は無理なので、資格取得に専念したいと思っています。 この美術散歩から受けた影響は大きいと思います。引き続き興味深く拝読したいと考えているところです。 12/10 松本 房子

|

第22回

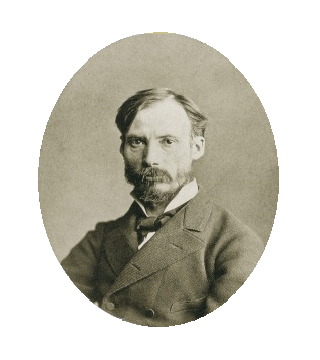

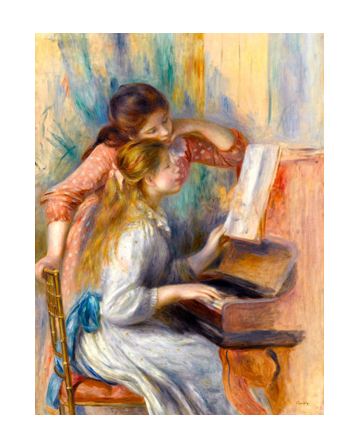

ルノワール作品集(YouTube)

いいね!ボタン

第21回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ 松本房子様 ありがとうございます。 7/26 島崎 陽子

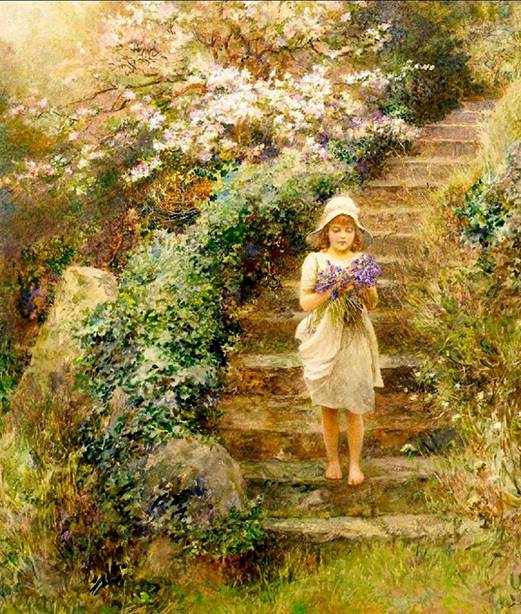

一枚の絵から、音楽、物語へ 島崎 陽子様 松本です。 少女画 A young girl carrying violetsの繊細な柔らかいタッチは心ひかれるものがあります。 7/22 松本 房子

|

第20回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ 松本様 ありがとうございます。 私も、いいね押してみました! 粋な計らいと遊び心、楳本様に感謝ですね。楽しくなります。 3/9 島崎 陽子

謎めいた三女 ”葛飾 応為” 島崎 陽子様 松本です。 今回、「いいねボタン」を押しましたら通常は「ありがとうございます。」のメッセージが主流の中「神奈川沖浪裏」が出てきました。その粋な計らいに脱帽です。読み進む前にうなってしまいました。その計らいと相まって、本文も中身の濃いものでした。興味深く拝読いたしました。 次回作も期待いたします。 5/3 松本 房子

|

第19回

|

フェルメール | 全作品 |

| (「窓辺で手紙を読む女」は | 修復前のものを掲載) |

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本様 とても素敵なメッセージをありがとうございます。 松本さん こんにちわ いつもいつもありがとうございます。大変励みになります。 2週間後に仲間内Zoomでフェルメールについて1時間話さなければならなくなってしまい、本気で勉強中です。 とても奥の深い画家ですので、学べば学ぶほど興味が増大してきます。近辺のオランダ画家にも素晴らしい人たちがいて、好奇心は募る一方です。 ところで、読書会4月は『走れウサギ』です。大江健三郎に多大な影響を与えた名作ではあるのですが、盛り上がりがイマイチなのには少々ガッカリ感があります。村上春樹さんが訳して大々的に知られないと日本での知名度は上がらないのでしょうか。ジョン・アップダイク、ウサギシリーズは面白い!という方と、あれはねえ~と敬遠する方と、はっきりと二分されそうな本のようです。私にはどんな本も新発見ばかりで楽しんでいます。 3/9 島崎 陽子

「ストーリー性を展開させる新「窓辺で手紙を読む女」 サブ:「フェルメールの作品は小説より奇なり」 松本です。新「窓辺で手紙を読む女」興味深く拝読しました。本人ではなく、何者かによって画中画が塗りつぶされていたと、2017年に判明したとのこと。これは、1979年のX線調査ではわからなかったことが調査技術の進歩により、塗りつぶした絵具が年代的にフェルメールの死後に作られたものだったと云うことでしょうか。いずれにしてもストーリー性のあるフェルメールの作品らしいと思いました。 3/6 松本 房子

|

第18回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ 松本様 今年もよろしくお願いいたします。 松本様 今年もよろしくお願いいたします。Zoomオンライン読書会、いかがかしらん。 島崎 陽子

【葛飾図書館友の会 読書クラブ】 ■第2回Zoomオンライン読書会 2/19(土)15時~17時 無料 谷崎潤一郎 『細雪』 ■第9回 2/11(金・祝) 15時~17時 谷崎潤一郎 『細雪』 場所:東京都 葛飾区立中央図書館(常磐線金町駅徒歩1分) 会議室1 参加費:無料 1/11 島崎 陽子 「事実も小説も奇なり」に全くもって賛同します 島崎様 新春に相応しく着物の写真掲載が良いですね。 また、最後の「細雪の後半の展開は如何に。」の終わり方は講談風で良かったです。 昨年に引き続き楽しみにしています。 松本 1/11 松本 房子 |

第17回

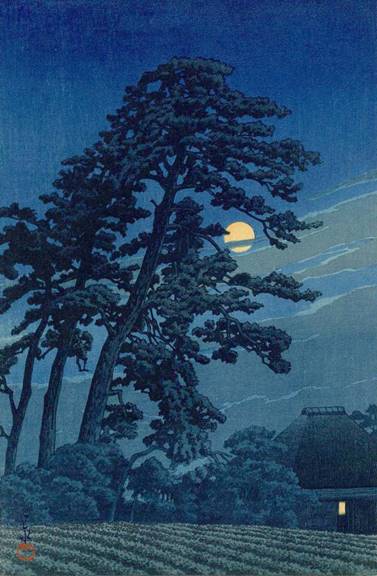

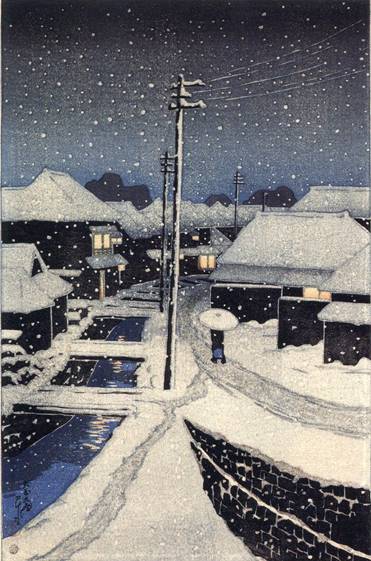

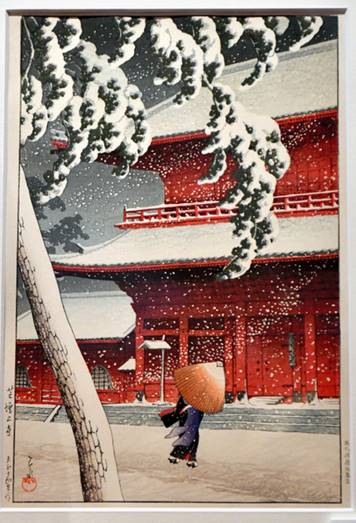

| 川瀬巴水徹底鑑賞 | (671作品) | ーYouTube (1時間7分) |

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ 松本様 いつもありがとうございます。 川瀬巴水との出会いはとても大きかったです。 ところで、読書会へご参加されませんか? いつかお会いできますときを楽しみにしております。 12/09 島崎 陽子 琴線に触れる和の版画家、川瀬巴水の作品 島崎様 浮世絵展に何回か行きましたが、いつも大御所、北斎、写楽などに関心がいっていました。大正・昭和の時期の版画は最後に展示されていましたのでどうしても印象が薄くなっていました。今回、川瀬巴水を取り上げて頂きあの「赤いお寺に白い雪と和傘の和服女性」のものが川瀬巴水だったと認識できました。良かったです。 松本

12/04 松本 房子 |

第16回

| コロー作品集 | (YouTube から) |

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ ありがとうございます。いつもわき役のコローが大きな位置を占めてきました。 次回は日本人版画家です。心を奪われました。 11/14 島崎 陽子

地味ですが上品な印象のコロー 島崎様 松本です。コローに焦点をあてての紹介、良かったと思います。加えてスライドショーも作品数が多く堪能いたしました。まるで美術館に行ったつもりになりました。楳本さんにも感謝ですね。 次回も期待しています。 松本

11/08 松本 房子

楳本さま いつも掲載ありがとうございます。 コロー作品集、楽しみました。 軽快な音楽がとても興味深いです。テンポのいい音楽に乗りながら詩情豊かなコローの絵画を楽しむ冒頭で、一瞬、んっ??と思いましたが、鼓動に響いてくるこの軽快感がとても心地よいのです。 ありがとうございました。 9/24 島崎 陽子 |

第15回

|

フェルメール | 全作品 |

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子様 へ 意外なところで意外な出会い、楽しいものです。 日本で紹介されている絵画は、やはり商業主義的な思惑が背後にあり(お金になるかどうか云々)、画一化されてきていると感じています。率先して自分からアプローチしていかないと、掘り出し物等に出会うチャンスは薄れていくばかりでしょう。最近知人より、海外地元の絵画本は日本で出版されているのとは違い、構成、色合い等々、非常に魅力にあふれているとの話を聞きました。言語は横に置いといて(笑)、私も受け身ではなく積極的にアプローチしようと思った次第です。 09/19 島崎 陽子

小規模ながらも素晴らしい個人美術館:フリックコレクション 今回は、フリックコレクション⇒フェルメール⇒野口英世⇒島崎さんの故郷繋がりの興味深い縁なるものを感じ、ホッコリしました。有名な美術館ではなく個人の美術館なので、普通にしていると目にする機会はないように思います。紹介していただいたことで知ることができ、よかったと思います。

09/05 松本 房子 |

第14回

|

ゴッホ | 全作品 |

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

著者へのメッセージ

|

樫村慶一様 メッセージありがとうございます。 今回の2冊で、ゴッホがとても身近になりました。常に対峙するような気構えと緊張感が沸いてくる画家でしたが、これからは寄り添えそうな気がしています。専門家が書いた本や学術書ではアプローチしにくいのですが、こうして原田マハさんが未踏分野への登頂の取っ掛かりを作ってくださりとてもうれしいです。気軽に近づけるという切っ掛けがいいですよね。 ところで、コロナ禍により以前のような美術館めぐりが出来ず、困ったもんです。これはぜひ行ってみたいと思う展覧会はチケットを事前にオンラインでクレカ払いで購入。オンラインクレカ払いはしたくない私には致命的です…トホホ。まあ、画集や本で絵画を楽しむことも出来ますので、しばらくは我慢です。 引き続きご指導のほどお願いいたします。

08/07 島崎 陽子

芸術の評の分かりにくさ よく研究されていますね。ゴッフォは向日葵、と浮世絵の真似をして絵とかしかしりませんけど、ゴッフォの絵は好きです、家の玄関には一年中向日葵がかかっていています。取り替えるのが面倒になりました。(歳を経て 額は季節を 気にもせず 川太郎)。貧乏人でも絵描きになれるんですね。外国人の画家を評するとき、よくわからない(わかりにくい)表現をします。いつどう家庭で育って、どんな先生について、どのような絵が得意だったとか、ではない、本筋から外れた評が多いような気がします。単純な評だとバカにされるからでしょうかしらね。もっとも、これは映画でも本でも評というものは、元来素人には分からないことをもって良しとすべし、という哲学があるんですね。これからも頑張ってください。 08/02 樫村 慶一

松本房子様 へ マハさんはこの後『リボルバー』を著していますね。 『たゆたえども沈まず』でゴッホを書ききれなかったのではないか、と読書会で発言された方がいらっしゃいました。 小林秀雄『ゴッホの手紙』は泣けます。魂の奥底に入ってきます。 美術と小説を一体化させた原田マハさんは新分野を切り開きましたね。 あいまいだった印象派の生い立ちやゴッホのこと、当時のパリの状況等、この本を通して習得することができました。先日のNHK大河ドラマがパリ万博に行ったところを放映していて、うんうん、とうなずきながら見ることができてにんまりでした。 07/22 島崎 陽子 たゆたえども沈まず 島崎 様 今回も興味深く拝読しました。作家の原田マハについては、松方コレクションの号でも紹介されていたように記憶しております。 ラテン語由来である「どんなに風が吹こうと揺れるだけで決して沈没はしない」という16世紀以来用いられているこの言葉は、戦乱や革命などの困難を乗り越えたパリ市民たちの標語になったとのことを知り、ゴッホの生涯とこのタイトルをリンクさせた原田マハの見識の高さを素晴らしいと感じました。 この刺激を受け、少し前まで読んでいましたカズオ・イシグロの「わたしたちが孤児だった頃」をすばやく読了させ、目下「たゆたえども沈まず」を読んでいる途中です。 次回も楽しみにしております。 07/19 松本 房子 |

第13回

| ー 映画「ベニスに死す」 | (ヴィスコンティ監督作品) | のテーマ曲 ー |

マーラー 交響曲第5番からアダージェット

ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1977年

いいね!ボタン

第12回

ー コンスタブルの展示作品から ー

ターナーの作品は第9回をご覧ください。

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

松本房子さま コンスタブルを通してイギリス文化に触れる、至福の時でした。 こうしてみなさんからコメントもいただき、感無量です。 最近、またコロナ渦で美術館へ積極的に出かける気持になりません。 日にちが開いてしまいますが、近々またアップしようと思っていますので、引き続きご支援お願いいたします。みなさんからいただくコメント、楽しみです。 04/16 島崎 陽子 京極さま 興味深いお話、ありがとうございます。「巡査」なんですね、初めて知りました。 最近イギリス本に凝っていますのでうれしい情報です。 ジョン・ル・カレ、スパイ小説にハマっています。「巡査」が出てきそうな予感ですね。なんとこの作家シリーズの新しい訳者は元KDDマン、加賀山卓朗氏です。 職場で一時期ご一緒させていただきました。 出版社の方も加賀山卓朗さんのお仕事ぶりを絶賛しておりました。 これから加賀山卓朗さん訳を購入して読むところです。すっごく楽しみです。ファンレターをお送りしちゃおうかな(笑)。 04/16 島崎 陽子 コンスタブル展行ってみようと思います 雲の描き方が独特で、流石、雲について研究した成果だと感じました。”百聞は一見にしかず”なので、開催中に足を運ぼうと思っています。 追記:前号のグレゴリー・フランク・ハリスについては、メッセージを書く時期を逸しましたが、時折、バックナンバーから検索し、音楽付きスライドショーを楽しんでおります。得も言われぬ充実感に満たされております。 04/03 松本房子

画家 John Constable って良くは知りませんでした。ターナーの風景画は印象にあります。同僚でライバルとはよくあることですね。 なぜか Contable は英国では巡査のことを言うのですよね。警察ものの映画やTVで知っていました。モース警部も若いときは Constable Morseとか。 失礼、変なことを書きました。 03/25 京極 雅夫 |

第11回

ー ハリスの作品から ー

いいね!ボタン

マティスにとっても、リディアとの出逢いは多くのことを決定づける要因となりました。「ダンス」の新しい大作に挑んでいたときに助手を求め、応募してきたのがリディアでした。恋愛感情へ発展、家庭の二重生活は続き、正式な夫婦の危機が深刻化、1939年、アメリ夫人はマティスを捨て離婚届にサイン、夫婦関係は破綻し、夫婦は人生の最期まで別々に暮らすことになったのです。

マティスにとっても、リディアとの出逢いは多くのことを決定づける要因となりました。「ダンス」の新しい大作に挑んでいたときに助手を求め、応募してきたのがリディアでした。恋愛感情へ発展、家庭の二重生活は続き、正式な夫婦の危機が深刻化、1939年、アメリ夫人はマティスを捨て離婚届にサイン、夫婦関係は破綻し、夫婦は人生の最期まで別々に暮らすことになったのです。

『細雪』を読んでいる最中であり、今展覧会はぜひとも訪れてみたいと数か月前から準備をしていた。以前、日本語の美しさでは三島由紀夫と谷崎潤一郎(1886-1965)と語る人がいて、それ以来、谷崎にはどこかで必ず出会わなければならないと思っていた。そこで読み始めた『細雪』と今回の展覧会訪問である。

『細雪』を読んでいる最中であり、今展覧会はぜひとも訪れてみたいと数か月前から準備をしていた。以前、日本語の美しさでは三島由紀夫と谷崎潤一郎(1886-1965)と語る人がいて、それ以来、谷崎にはどこかで必ず出会わなければならないと思っていた。そこで読み始めた『細雪』と今回の展覧会訪問である。  ところが、館内を進むにつれて、うわさに聞いていた(笑)谷崎の女性遍歴は波乱万丈に満ち、驚きを通り越して驚愕してしまった。社会の枠におさまりきれず、周りの好奇の目をものともせず感情の赴くまま自由奔放に愛を求めて生きていったのであろう、そしてその結晶が文学の魅力と化し、ノーベル賞に値するまでに昇華させていったのであろう。数々の写真や書簡がうわさ話ではなく事実を雄弁に語っていた。

ところが、館内を進むにつれて、うわさに聞いていた(笑)谷崎の女性遍歴は波乱万丈に満ち、驚きを通り越して驚愕してしまった。社会の枠におさまりきれず、周りの好奇の目をものともせず感情の赴くまま自由奔放に愛を求めて生きていったのであろう、そしてその結晶が文学の魅力と化し、ノーベル賞に値するまでに昇華させていったのであろう。数々の写真や書簡がうわさ話ではなく事実を雄弁に語っていた。

大正から昭和にかけて活躍した版画家。スティーブ・ジョブズを魅了したことでも知られています。ジョブズは子供の頃に巴水に出会い、美的センスや創作活動に影響を及ぼしたと述べています。

大正から昭和にかけて活躍した版画家。スティーブ・ジョブズを魅了したことでも知られています。ジョブズは子供の頃に巴水に出会い、美的センスや創作活動に影響を及ぼしたと述べています。 京都芝生まれ。10代から画家を目指し、鏑木清方 岡田三郎助に出会い、版画店の渡辺庄三郎に新版画の風景画を委ねられて版画作成に傾注していくようになり、30代後半に版画家としての地位を確立しました。その後はアメリカ展覧会に出品、朝鮮へ旅行、国内での個展を重ねていきながら人気版画家として知られるようになっていきました。

京都芝生まれ。10代から画家を目指し、鏑木清方 岡田三郎助に出会い、版画店の渡辺庄三郎に新版画の風景画を委ねられて版画作成に傾注していくようになり、30代後半に版画家としての地位を確立しました。その後はアメリカ展覧会に出品、朝鮮へ旅行、国内での個展を重ねていきながら人気版画家として知られるようになっていきました。 初めてのような気がします。夜の濃紺の深淵さ、灰色かがった侘しさの青、昼から夜になろうとする時間の微妙な色合い。そして雨で濡れた地面にゆれながら移る街灯のほのかな光、白い雪に染まる風景、それぞれに巴水の思いを感じ、情趣を味わい、しばらく余韻が消えません。

初めてのような気がします。夜の濃紺の深淵さ、灰色かがった侘しさの青、昼から夜になろうとする時間の微妙な色合い。そして雨で濡れた地面にゆれながら移る街灯のほのかな光、白い雪に染まる風景、それぞれに巴水の思いを感じ、情趣を味わい、しばらく余韻が消えません。 風景を描写したようなメルヘンチックな現実感がありました。農作業をしている地元の人、川辺で遊ぶ子供たちがなんともいえないほのぼの感を漂わせていて、巴水のやさしさを垣間見るようでした。

風景を描写したようなメルヘンチックな現実感がありました。農作業をしている地元の人、川辺で遊ぶ子供たちがなんともいえないほのぼの感を漂わせていて、巴水のやさしさを垣間見るようでした。

この美術館は元はフリックという鋼鉄王の大邸宅であったが、フリック死後、娘が邸宅を改装し1935年12月に開館した個人美術館である。美術館としては小規模でありながらも名作揃い、噴水と植物のある中庭が素敵な空間を醸していてそこは館内の憩いの場となっている。フェルメール、ルノアール、レンブラント、ターナー、ゴヤ、エル・グレコ、ベラスケスなどの作品を観ることができる。

この美術館は元はフリックという鋼鉄王の大邸宅であったが、フリック死後、娘が邸宅を改装し1935年12月に開館した個人美術館である。美術館としては小規模でありながらも名作揃い、噴水と植物のある中庭が素敵な空間を醸していてそこは館内の憩いの場となっている。フェルメール、ルノアール、レンブラント、ターナー、ゴヤ、エル・グレコ、ベラスケスなどの作品を観ることができる。 この本はアメリカから始まり、フリック・コレクションのフェルメールから始まっている。この美術館には3点のフェルメールが所蔵されているのである。そして福岡先生は英世がフェルメールを観ていたのではないかと大胆な仮説を立てる。最初にフェルメールを観た日本人は福島県片田舎生まれの英世か? 興奮する仮説だ。

この本はアメリカから始まり、フリック・コレクションのフェルメールから始まっている。この美術館には3点のフェルメールが所蔵されているのである。そして福岡先生は英世がフェルメールを観ていたのではないかと大胆な仮説を立てる。最初にフェルメールを観た日本人は福島県片田舎生まれの英世か? 興奮する仮説だ。 1900年の暮れ、ワシントンD.C.にたどり着いた英世はフィラディルフィアの病理学者・細菌学者、フレクスナー博士のところへ押しかけ雇ってほしいと懇願、そこで研究に邁進し博士の全幅の信頼を得る。ロックフェラー研究所初代所長に選ばれた博士は英世をNYへ帯同し英世は研究所のヒーローとなる。英世はそこで結婚、近くに借りたアパートには日本人画家、堀市郎が住んでいて、堀の手ほどきを受けて油絵を始め、油絵が生涯を通じての趣味となった。研究室では、英世は顕微鏡下に観察された菌などの像を手書きのスケッチで書き留め、光の粒のような正確なスケッチを残していたという。

1900年の暮れ、ワシントンD.C.にたどり着いた英世はフィラディルフィアの病理学者・細菌学者、フレクスナー博士のところへ押しかけ雇ってほしいと懇願、そこで研究に邁進し博士の全幅の信頼を得る。ロックフェラー研究所初代所長に選ばれた博士は英世をNYへ帯同し英世は研究所のヒーローとなる。英世はそこで結婚、近くに借りたアパートには日本人画家、堀市郎が住んでいて、堀の手ほどきを受けて油絵を始め、油絵が生涯を通じての趣味となった。研究室では、英世は顕微鏡下に観察された菌などの像を手書きのスケッチで書き留め、光の粒のような正確なスケッチを残していたという。 フェルメール3点「兵士と笑う女」「婦人と召使」「稽古の中断」。

フェルメール3点「兵士と笑う女」「婦人と召使」「稽古の中断」。 小林秀雄を先に読んでいたら、おそらく不明点だらけですんなり入っていくことはできなかったであろうが、原田マハを先に読;んだことで、弟テオとゴッホとの関係、ふたりの人物像とその生活ぶりがよく把握でき、基本的な土台部分はおおよそ吸収でき、気構えして読み始めた『ゴッホの手紙』を心底味わい、リラックスして楽しむことができた。パリ万博のころの活気と躍動感のある当時のパリの様子も原田マハは冒頭で描写してくれていてパリの映像を描くことができ、この辺も大助かりであった。

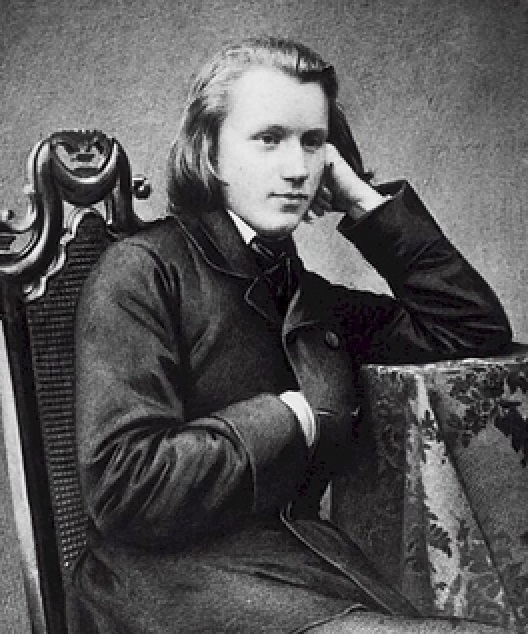

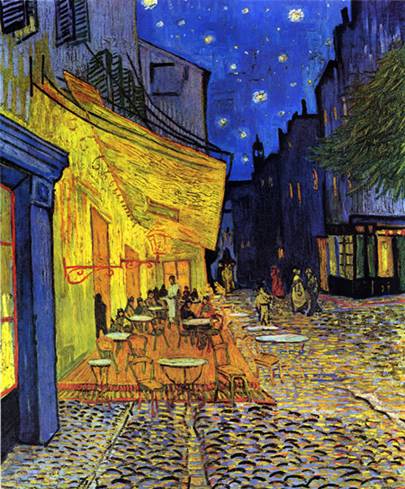

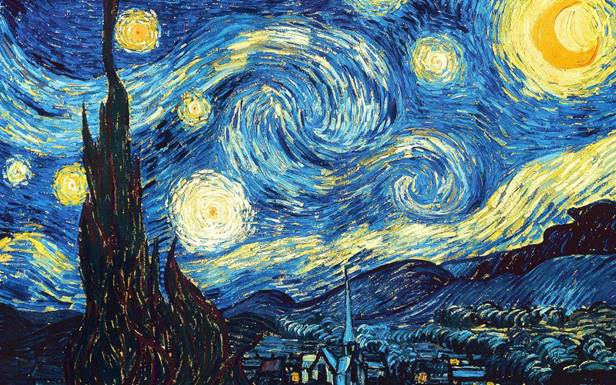

小林秀雄を先に読んでいたら、おそらく不明点だらけですんなり入っていくことはできなかったであろうが、原田マハを先に読;んだことで、弟テオとゴッホとの関係、ふたりの人物像とその生活ぶりがよく把握でき、基本的な土台部分はおおよそ吸収でき、気構えして読み始めた『ゴッホの手紙』を心底味わい、リラックスして楽しむことができた。パリ万博のころの活気と躍動感のある当時のパリの様子も原田マハは冒頭で描写してくれていてパリの映像を描くことができ、この辺も大助かりであった。  ゴッホは牧師の子として生まれた。牧師になろうとして失敗し画家の道へ進んでいった。22才の時ロンドンでひどい失恋にあい、寡黙で憂鬱な孤独を好む青年になっていった。弟のテオは兄のゴッホにあこがれ、いつも兄を慕いながら幼少期を一緒に過ごし、いつしか分身のような存在になっていった。そして国際的画商、パリのグービル商会の支配人として活躍するようになる。

ゴッホは牧師の子として生まれた。牧師になろうとして失敗し画家の道へ進んでいった。22才の時ロンドンでひどい失恋にあい、寡黙で憂鬱な孤独を好む青年になっていった。弟のテオは兄のゴッホにあこがれ、いつも兄を慕いながら幼少期を一緒に過ごし、いつしか分身のような存在になっていった。そして国際的画商、パリのグービル商会の支配人として活躍するようになる。

学生時代機上から見下ろしたクレタ島、ギリシア神話が気になり始めた学生のころからいつかあの地へと思いを馳せているうちに〇十年が経過してしまった。クレタ島は地中海に浮かぶギリシア最大の島で、古代ミノア文明が栄えたところである。クノッソス宮殿といえば馴染みがあるだろうか。

学生時代機上から見下ろしたクレタ島、ギリシア神話が気になり始めた学生のころからいつかあの地へと思いを馳せているうちに〇十年が経過してしまった。クレタ島は地中海に浮かぶギリシア最大の島で、古代ミノア文明が栄えたところである。クノッソス宮殿といえば馴染みがあるだろうか。 ギリシア神話を踏破しないと『ヴェニスに死す』の真髄には入っていくことができないと悶え始めてきてしまったのである。ギュスターヴ・モローの「アフロディテ(添付)」や「ガラティア」に強烈な刺激を受け、モローの描く華やかで幻想の世界に惹かれて画集を開くのが楽みだった頃もあったが、特段さらに突っ込んでみようという気にもならず今日まで来てしまった。

ギリシア神話を踏破しないと『ヴェニスに死す』の真髄には入っていくことができないと悶え始めてきてしまったのである。ギュスターヴ・モローの「アフロディテ(添付)」や「ガラティア」に強烈な刺激を受け、モローの描く華やかで幻想の世界に惹かれて画集を開くのが楽みだった頃もあったが、特段さらに突っ込んでみようという気にもならず今日まで来てしまった。 「いくたびも、ヴェネチアの背後に太陽が沈むとき、彼は公園のベンチに腰をおろしてタジオを眺めていた。アッシェンバッハは自分が見ているものはヒュアキントスだと思った。そしてヒュアキントスは二柱の神に愛されたために死なねばならなかった。いつも美しいヒュアキントスと一緒に遊ぼうとして、神託を忘れ、弓を忘れ、キタラを忘れてしまった恋敵に対してゼピュロスが抱いた、痛ましい嫉妬の気持をアッシェンバッハは感じた。彼は、円盤が残酷な嫉妬に導かれて、ヒュアキントスの愛らしい頭に当るのを見た。彼は、――彼も蒼ざめならが、折れた身体を受けとめた。そして、ヒュアキントスの甘美な血から咲いた花には、彼の無限の嘆きの刻印が捺されている。」

「いくたびも、ヴェネチアの背後に太陽が沈むとき、彼は公園のベンチに腰をおろしてタジオを眺めていた。アッシェンバッハは自分が見ているものはヒュアキントスだと思った。そしてヒュアキントスは二柱の神に愛されたために死なねばならなかった。いつも美しいヒュアキントスと一緒に遊ぼうとして、神託を忘れ、弓を忘れ、キタラを忘れてしまった恋敵に対してゼピュロスが抱いた、痛ましい嫉妬の気持をアッシェンバッハは感じた。彼は、円盤が残酷な嫉妬に導かれて、ヒュアキントスの愛らしい頭に当るのを見た。彼は、――彼も蒼ざめならが、折れた身体を受けとめた。そして、ヒュアキントスの甘美な血から咲いた花には、彼の無限の嘆きの刻印が捺されている。」

開催日から数日後の2/23(火・祝)、高ぶる弾む気持ちを転がすようにしてコンスタブル展へ出向いて行った。東京駅から美術館までの丸ビルや三菱関連ビルの重厚な趣のある建物が建ち並ぶ道を歩いて美術館へ。赤煉瓦ビルに掲げられた大きなコンスタブル展垂れ幕が出迎えてくれ、中庭に入ると木々、花々、カフェや銅像が見えてきてヨーロピアンテイストを存分に醸していたお洒落な空間があった。お日様が照っていて、椅子でくつろぐ人たち。

開催日から数日後の2/23(火・祝)、高ぶる弾む気持ちを転がすようにしてコンスタブル展へ出向いて行った。東京駅から美術館までの丸ビルや三菱関連ビルの重厚な趣のある建物が建ち並ぶ道を歩いて美術館へ。赤煉瓦ビルに掲げられた大きなコンスタブル展垂れ幕が出迎えてくれ、中庭に入ると木々、花々、カフェや銅像が見えてきてヨーロピアンテイストを存分に醸していたお洒落な空間があった。お日様が照っていて、椅子でくつろぐ人たち。  風景画家ジョン・コンスタブルはイングランド東部サフォーク州イースト・バーゴルトに生まれた。父は製粉業を営む裕福な家庭で、自宅周りの草地や小道沿いで遊んだ子どもの頃の楽しい記憶や風景の思い出が画家を志す最初のきっかけとなった。才能の開花には父の理解と支援が大きく、専用のアトリエを用意してくれ、製粉所に画材を置くことを認めてくれて画家活動の環境を整えてくれた。

風景画家ジョン・コンスタブルはイングランド東部サフォーク州イースト・バーゴルトに生まれた。父は製粉業を営む裕福な家庭で、自宅周りの草地や小道沿いで遊んだ子どもの頃の楽しい記憶や風景の思い出が画家を志す最初のきっかけとなった。才能の開花には父の理解と支援が大きく、専用のアトリエを用意してくれ、製粉所に画材を置くことを認めてくれて画家活動の環境を整えてくれた。  「空は自然界の『光の源』であり、あらゆるものを統べている」(コンスタブル)。 コンスタブルは空を観察して記録し、当時最新の気象科学の成果を学んでいたそうだ。虹についても光化学的な原理を理解したうえで描くべきだと考えていたらしい。

「空は自然界の『光の源』であり、あらゆるものを統べている」(コンスタブル)。 コンスタブルは空を観察して記録し、当時最新の気象科学の成果を学んでいたそうだ。虹についても光化学的な原理を理解したうえで描くべきだと考えていたらしい。  コンスタブルの同僚でライバルにウィリアム・ターナー(1775-1851)がいる。ターナーが一歳年上。二人ともそれまで見向きもされなかった風景を描きイギリスを「風景画大国」に位置付けた。コンスタブルは生涯にわたり一歩たりとも国外に出ることはなかったが、対照的にターナーはフランスとの戦争が終わると足しげく大陸に通った。

コンスタブルの同僚でライバルにウィリアム・ターナー(1775-1851)がいる。ターナーが一歳年上。二人ともそれまで見向きもされなかった風景を描きイギリスを「風景画大国」に位置付けた。コンスタブルは生涯にわたり一歩たりとも国外に出ることはなかったが、対照的にターナーはフランスとの戦争が終わると足しげく大陸に通った。 2020年2月から、20ポンド紙幣にターナーの絵と肖像が採用され、ターナーは紙幣に登場した最初の画家となった。私は本展覧会の後、出口ショップでコンスタブル本(図録外)を購入してコンスタブルを学習して…と目論んでいたのだが、一冊たりともコンスタブルの名を冠した本がなかったことに愕然とした。偉大なイギリス人画家ターナーの陰に二番手として認知されているのであろうか。

2020年2月から、20ポンド紙幣にターナーの絵と肖像が採用され、ターナーは紙幣に登場した最初の画家となった。私は本展覧会の後、出口ショップでコンスタブル本(図録外)を購入してコンスタブルを学習して…と目論んでいたのだが、一冊たりともコンスタブルの名を冠した本がなかったことに愕然とした。偉大なイギリス人画家ターナーの陰に二番手として認知されているのであろうか。  一枚の優雅なお茶会の絵が飛び込んできました。

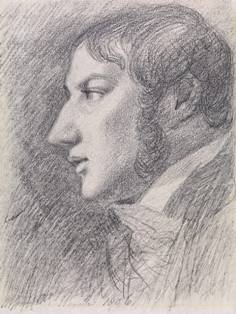

一枚の優雅なお茶会の絵が飛び込んできました。 マンスフィールドは短編小説の名手といわれ、『園遊会』はマンスフィールドの最高傑作の代表作といわれている珠玉の一篇です。

マンスフィールドは短編小説の名手といわれ、『園遊会』はマンスフィールドの最高傑作の代表作といわれている珠玉の一篇です。 そしてローラは、身近な人々とのふれあいから少しずつ生を認識しかみしめていきます。庭で園遊会の準備をしている、たくましく働く男たちに魅力を感じ始め、理不尽な階級の違いを感じ取ります。

そしてローラは、身近な人々とのふれあいから少しずつ生を認識しかみしめていきます。庭で園遊会の準備をしている、たくましく働く男たちに魅力を感じ始め、理不尽な階級の違いを感じ取ります。  「そこには若い男が横になっていた――眠りこけていた――とてもぐっすり、とてもふかぶかと眠りこけていた――ずっと向こうに、とても平和に。夢を見ているのだ。眠りをさましてはいけない… 園遊会も、籠も、レースのドレスも彼になんのかかわりがあろう。こういうものから一切から、彼は遠く離れているのだ。彼こそすばらしい、美しい。みんなが笑っている間に、バンドが演奏している間に、この路地にこの奇蹟がおこっていたのだ。幸福…幸福…『総てよし』とこの眠っている顔はかたっているのである。こうあるべきなのだ…心残りはない…と。」

「そこには若い男が横になっていた――眠りこけていた――とてもぐっすり、とてもふかぶかと眠りこけていた――ずっと向こうに、とても平和に。夢を見ているのだ。眠りをさましてはいけない… 園遊会も、籠も、レースのドレスも彼になんのかかわりがあろう。こういうものから一切から、彼は遠く離れているのだ。彼こそすばらしい、美しい。みんなが笑っている間に、バンドが演奏している間に、この路地にこの奇蹟がおこっていたのだ。幸福…幸福…『総てよし』とこの眠っている顔はかたっているのである。こうあるべきなのだ…心残りはない…と。」  夏目漱石関連本を読んでいたら、漱石はジャン=バティスト・グルーズ《少女の頭部図》のこの蠱惑的な女性像を好んでいたそうである。

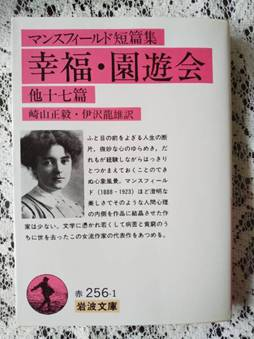

夏目漱石関連本を読んでいたら、漱石はジャン=バティスト・グルーズ《少女の頭部図》のこの蠱惑的な女性像を好んでいたそうである。

『草枕』では、主人公余が湯に浸かっている時、ガラッとお風呂場の戸が開き那美さんが知らぬ顔で入ってきて入浴する場面がある。唖然とする余ではあるが、那美さんの美しい裸体にしびれてしまう。しかし何かが起こるわけではない。

『草枕』では、主人公余が湯に浸かっている時、ガラッとお風呂場の戸が開き那美さんが知らぬ顔で入ってきて入浴する場面がある。唖然とする余ではあるが、那美さんの美しい裸体にしびれてしまう。しかし何かが起こるわけではない。 17~18世紀のイギリス風景画の最盛期、ロマン主義を代表する画家として巨匠といわれ、イギリス近代画家に多大に影響を与えた画家。1870年に普仏戦争が勃発した際モネやピサロたちが英国に逃避し、ターナー始め英国画家たちより影響を受けたと言われている。

17~18世紀のイギリス風景画の最盛期、ロマン主義を代表する画家として巨匠といわれ、イギリス近代画家に多大に影響を与えた画家。1870年に普仏戦争が勃発した際モネやピサロたちが英国に逃避し、ターナー始め英国画家たちより影響を受けたと言われている。

1.テムズ川を下る老朽化した戦艦を描いた作品。テメレール号は新時代の蒸気船にとって代わられ、解体されるために曳航されてゆく様子、赤い夕日に染められた空は哀しみを表現しているという。晩年になるにつれ、モチーフの輪郭が不明瞭になり光と色彩が溶け合うような叙情的な風景画を描き、のちに「印象、日の出」のモネなど印象派に影響を与えた。

1.テムズ川を下る老朽化した戦艦を描いた作品。テメレール号は新時代の蒸気船にとって代わられ、解体されるために曳航されてゆく様子、赤い夕日に染められた空は哀しみを表現しているという。晩年になるにつれ、モチーフの輪郭が不明瞭になり光と色彩が溶け合うような叙情的な風景画を描き、のちに「印象、日の出」のモネなど印象派に影響を与えた。 英語の原題の方がすんなり入ってくる。吹雪の中の蒸気船。このころターナーの幾度にもわたるヨーロッパへの旅が始まり、特にイタリアのベニスへは数回訪れ、こよなく愛したこの地の多くのスケッチを残している。フランス、スイス、イタリアへの旅はターナーに大きな収穫をもたらし、彼が光を描くことに影響を与えていった。

英語の原題の方がすんなり入ってくる。吹雪の中の蒸気船。このころターナーの幾度にもわたるヨーロッパへの旅が始まり、特にイタリアのベニスへは数回訪れ、こよなく愛したこの地の多くのスケッチを残している。フランス、スイス、イタリアへの旅はターナーに大きな収穫をもたらし、彼が光を描くことに影響を与えていった。  3.当時世界最大の鉄道だったグレート・ウエスタン鉄道の黒い蒸気機関車が、テムズ川に架かるメイデンヘッド高架橋の上を猛スピードで走り抜けていく様子を、デフォルメされた遠近法を用いて描いている。産業革命の象徴である機関車の速度感を強調するために、線路の側壁の線を極端に左右に開くという大胆な遠近法を用いて描かれている。産業革命賛歌だそうだ。ターナーが近代化に肯定的だったか否定的だったか、今でも議論が分かれるところとのこと。

3.当時世界最大の鉄道だったグレート・ウエスタン鉄道の黒い蒸気機関車が、テムズ川に架かるメイデンヘッド高架橋の上を猛スピードで走り抜けていく様子を、デフォルメされた遠近法を用いて描いている。産業革命の象徴である機関車の速度感を強調するために、線路の側壁の線を極端に左右に開くという大胆な遠近法を用いて描かれている。産業革命賛歌だそうだ。ターナーが近代化に肯定的だったか否定的だったか、今でも議論が分かれるところとのこと。 9/20(日)曇天の日に行ってきました。コロナ禍により入場整理券を事前に購入しての鑑賞となりました。事前購入という煩わしさもありましたが、混雑を避けてゆったりと観て回ることができ、結果的にはとても良かったです。

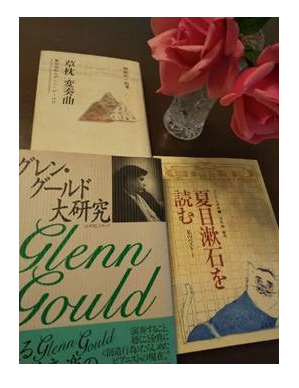

9/20(日)曇天の日に行ってきました。コロナ禍により入場整理券を事前に購入しての鑑賞となりました。事前購入という煩わしさもありましたが、混雑を避けてゆったりと観て回ることができ、結果的にはとても良かったです。 作品がバラエティーに富み画家の国籍も多岐にわたり、時代背景や絵画の属性が多様で少々戸惑いもありましたが、中野氏によると、そういった“違い”や“差”に注目しながら見比べるのがこの展覧会を楽しむポイントのひとつでしょう、と仰っています。「完璧に統一感が取れているというわけではなく、良い意味でなんでもありというか、ごった煮状態になっている点もロンドン・ナショナル・ギャラリーの特徴です。ここは他のヨーロッパの多くの有名美術館のように王室が母体ではなく、市民によって設立された美術館でヨーロッパ中から買い集められたコレクションがベースになっています。」

作品がバラエティーに富み画家の国籍も多岐にわたり、時代背景や絵画の属性が多様で少々戸惑いもありましたが、中野氏によると、そういった“違い”や“差”に注目しながら見比べるのがこの展覧会を楽しむポイントのひとつでしょう、と仰っています。「完璧に統一感が取れているというわけではなく、良い意味でなんでもありというか、ごった煮状態になっている点もロンドン・ナショナル・ギャラリーの特徴です。ここは他のヨーロッパの多くの有名美術館のように王室が母体ではなく、市民によって設立された美術館でヨーロッパ中から買い集められたコレクションがベースになっています。」 そしてまた、中野氏は絵画におけるイギリスの国民性を興味深く語っています。「物語が大好きな国民性ということもあってか、イギリスでは美術よりも文学のほうが広く好まれてきました。だから、イギリス出身のメジャーな画家は数えるほどしかいません。…興味深いのは集められた作品に物語が好きなイギリス人らしさが垣間見えるところで、…深い意味やストーリーが込められた作品の多い点が際立った特徴といえます。」

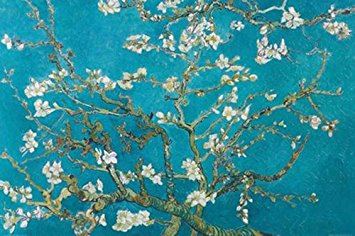

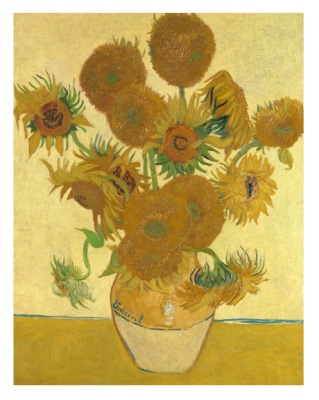

そしてまた、中野氏は絵画におけるイギリスの国民性を興味深く語っています。「物語が大好きな国民性ということもあってか、イギリスでは美術よりも文学のほうが広く好まれてきました。だから、イギリス出身のメジャーな画家は数えるほどしかいません。…興味深いのは集められた作品に物語が好きなイギリス人らしさが垣間見えるところで、…深い意味やストーリーが込められた作品の多い点が際立った特徴といえます。」  今回は《ひまわり》を取り上げてみたいと思います。土壁を力強く塗りたくったような筆遣いが印象に残りました。SONPO美術館にも《ひまわり》はありますが、こんなにゴテゴテしていたかしらと気になっているところです。合計11点(または12点)の《ひまわり》のなかで、ロンドン・ナショナル・ギャラリーのは4番目の作品(1888年8月)、SONPO美術館のは5番目(1888年12月~翌年1月)です。この時期、ゴッホが日本絵画から影響を受けていることは知られていますが、「ロンドン・ギャラリー所蔵のものは、背後に塗られた黄金色がひときわ輝き、どこか金屏風を思わせなくもない」と小野正嗣氏は述べています。そして「ゴッホの絵のひまわりがどれも根を断たれ、花瓶に挿されたものであることが気にかかる。すでに萎れはじめている花もいくつかあるように見える」と興味を掻き立てることを語っています。

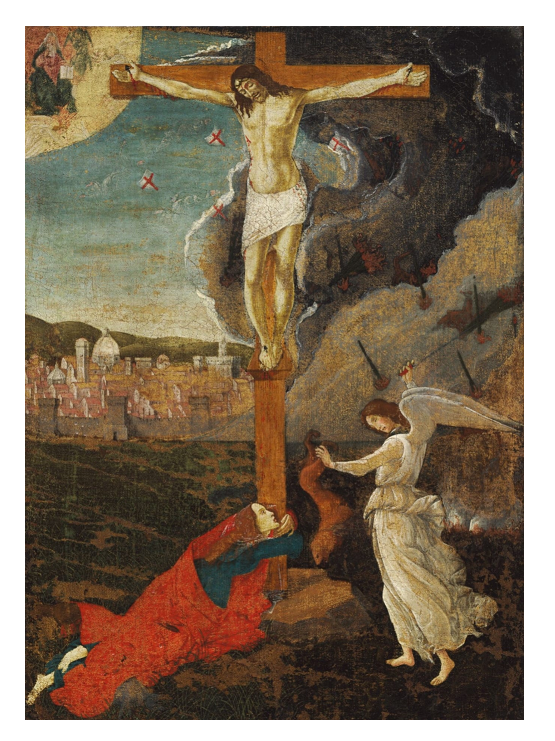

今回は《ひまわり》を取り上げてみたいと思います。土壁を力強く塗りたくったような筆遣いが印象に残りました。SONPO美術館にも《ひまわり》はありますが、こんなにゴテゴテしていたかしらと気になっているところです。合計11点(または12点)の《ひまわり》のなかで、ロンドン・ナショナル・ギャラリーのは4番目の作品(1888年8月)、SONPO美術館のは5番目(1888年12月~翌年1月)です。この時期、ゴッホが日本絵画から影響を受けていることは知られていますが、「ロンドン・ギャラリー所蔵のものは、背後に塗られた黄金色がひときわ輝き、どこか金屏風を思わせなくもない」と小野正嗣氏は述べています。そして「ゴッホの絵のひまわりがどれも根を断たれ、花瓶に挿されたものであることが気にかかる。すでに萎れはじめている花もいくつかあるように見える」と興味を掻き立てることを語っています。 ジロラモ・サヴォナローラ、後にサン・マルコ修道院長となるこの僧侶の登場で、フィオレンツァに暗雲が立ち込め、フィオレンツァは大きな変遷をたどってゆく。

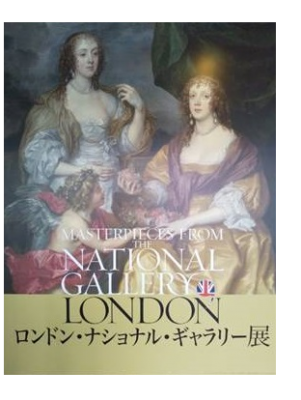

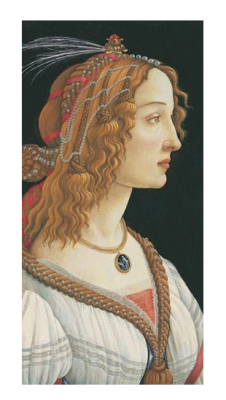

ジロラモ・サヴォナローラ、後にサン・マルコ修道院長となるこの僧侶の登場で、フィオレンツァに暗雲が立ち込め、フィオレンツァは大きな変遷をたどってゆく。 しかしながら数年経つと、人々もさすがにジロラモの言葉だけでは、差し迫った不安や空腹はどうにもできぬことを理解していった。疫病、死人、穀物の値上がりと人々の不安は増していった。反対派が立ち上がり、ジロラモに対する理由のない嫌悪感が突然火のように拡がった。サン・マルコ修道院に暴徒と化した市民が押し寄せ、ついに共和国もサヴォナローラを拘束し、絞首刑ののち火刑に処され殉教した。

しかしながら数年経つと、人々もさすがにジロラモの言葉だけでは、差し迫った不安や空腹はどうにもできぬことを理解していった。疫病、死人、穀物の値上がりと人々の不安は増していった。反対派が立ち上がり、ジロラモに対する理由のない嫌悪感が突然火のように拡がった。サン・マルコ修道院に暴徒と化した市民が押し寄せ、ついに共和国もサヴォナローラを拘束し、絞首刑ののち火刑に処され殉教した。 死ぬ前に、私の好きな『聖母子像』を尼僧院に贈ってくれたことでした。礼拝堂にゆくたびに、この美しい円形肖像画の前に、ながいこと座っております。心が安らいでいるのはそのためなんです。あのやさしい顔をした幼児キリストが聖母の手にあるざくろに触っている絵です。お父さまはこの聖母のモデルが、サンドロやお父さまが憧れていたシモネッタのお母さまだ、と仰っていましたね。私を捉えたのは、サンドロの絵のなかにある魂でした。

死ぬ前に、私の好きな『聖母子像』を尼僧院に贈ってくれたことでした。礼拝堂にゆくたびに、この美しい円形肖像画の前に、ながいこと座っております。心が安らいでいるのはそのためなんです。あのやさしい顔をした幼児キリストが聖母の手にあるざくろに触っている絵です。お父さまはこの聖母のモデルが、サンドロやお父さまが憧れていたシモネッタのお母さまだ、と仰っていましたね。私を捉えたのは、サンドロの絵のなかにある魂でした。

私が今回この絵を取り上げたのには理由がある。1489-1490に製作されたこの絵はフランドル派の影響を受けているといわれていてこの頃から芸術作品に北方の暗示が見られ始めてきたからである。絵画では、遠くがぼんやり霧で薄れるトスカナにおいて、それまで冷たく澄んだ水のような空気の表現は不可能だったそうだ。それまでフィオレンツァでは試みられなかった画法で、その澄明な空気を湛えた実物そっくりに描かれた世界は驚異的だっだそうである。北方画家たちの影響が拡がり始めた。

私が今回この絵を取り上げたのには理由がある。1489-1490に製作されたこの絵はフランドル派の影響を受けているといわれていてこの頃から芸術作品に北方の暗示が見られ始めてきたからである。絵画では、遠くがぼんやり霧で薄れるトスカナにおいて、それまで冷たく澄んだ水のような空気の表現は不可能だったそうだ。それまでフィオレンツァでは試みられなかった画法で、その澄明な空気を湛えた実物そっくりに描かれた世界は驚異的だっだそうである。北方画家たちの影響が拡がり始めた。 そのころまでにはメヂィチ銀行の柱がぐらつき始め、すでにロンドン支店が閉鎖されていた。北ヨーロッパのみょうばん独占販売権を失い、今度はアヴィニヨン支店の崩壊と続いていた。

そのころまでにはメヂィチ銀行の柱がぐらつき始め、すでにロンドン支店が閉鎖されていた。北ヨーロッパのみょうばん独占販売権を失い、今度はアヴィニヨン支店の崩壊と続いていた。 この作品で焦点になっているのは、マリアと大天使ガブリエルの手振りにより対話だ。垂直に立てた天使の手は、開口部の垂直線と一致し、それに対して、同じ形を繰り返すマリアの両手のうち、右手は開口部のくり型のなかにぴったりと収まることによって、その役割を際立たせている。彼らの手先の、いかに表情豊かなことか。戸惑いながらも天使を受け入れようとするマリアの心情が、彼女の表現とポーズに加えて、この手によるコミュニケーションによっても見事に表現されている。通常描かれる象徴的なモチーフは切り詰められ、ガブリエルとマリアが大きくクローズ・アップされたこの作品は、キリスト教の教義の図解よりも、人間的なドラマの表現に比重があるといえる。

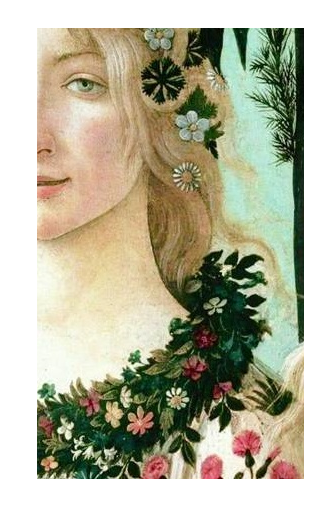

この作品で焦点になっているのは、マリアと大天使ガブリエルの手振りにより対話だ。垂直に立てた天使の手は、開口部の垂直線と一致し、それに対して、同じ形を繰り返すマリアの両手のうち、右手は開口部のくり型のなかにぴったりと収まることによって、その役割を際立たせている。彼らの手先の、いかに表情豊かなことか。戸惑いながらも天使を受け入れようとするマリアの心情が、彼女の表現とポーズに加えて、この手によるコミュニケーションによっても見事に表現されている。通常描かれる象徴的なモチーフは切り詰められ、ガブリエルとマリアが大きくクローズ・アップされたこの作品は、キリスト教の教義の図解よりも、人間的なドラマの表現に比重があるといえる。 巻を5月中旬に読み終えた。長編、週末のみに取れる読書時間、要点をメモりながらの読書となったので時間がかかったが十分に満足のいく読み方ができたと思っている。この壮大なルネサンス期の歴史ドラマを理解し咀嚼していくには、読書メモを取る以外に方法がないと考え、ペンを持つ指に疲れを感じた時もあったが最後まで遂げることができた。画家サンドロ・ボッティチェリの生涯を軸として展開される花の都フィオレンツァの物語である。フィオレンツァの政治経済、フィチーノ先生を中心とするプラトン・アカデミア、シモネッタとジュリア―ノの恋物語、メディア家の興亡、ジロラモ・サヴォナローナによる春の終焉。読了後の今、豪華華麗で壮観な大きなうねりが体のなかに渦巻いていて、体と精神がルネサンス期のフィオレンツァを浮遊している感覚である。数回に渡ってこの本に出てくる絵画を取り上げてみたい。

巻を5月中旬に読み終えた。長編、週末のみに取れる読書時間、要点をメモりながらの読書となったので時間がかかったが十分に満足のいく読み方ができたと思っている。この壮大なルネサンス期の歴史ドラマを理解し咀嚼していくには、読書メモを取る以外に方法がないと考え、ペンを持つ指に疲れを感じた時もあったが最後まで遂げることができた。画家サンドロ・ボッティチェリの生涯を軸として展開される花の都フィオレンツァの物語である。フィオレンツァの政治経済、フィチーノ先生を中心とするプラトン・アカデミア、シモネッタとジュリア―ノの恋物語、メディア家の興亡、ジロラモ・サヴォナローナによる春の終焉。読了後の今、豪華華麗で壮観な大きなうねりが体のなかに渦巻いていて、体と精神がルネサンス期のフィオレンツァを浮遊している感覚である。数回に渡ってこの本に出てくる絵画を取り上げてみたい。 この絵はロレンツォ・デ・メディチの結婚を祝う目的で描かれたといわれている。ロレンツォはボッティチェリやリッピら芸術家を擁護し、ボッティチェリも顔を出していたプラトン・アカデミアにも参加し芸術・文芸のパトロンとして親しまれ敬愛されていた。 本の2巻終盤に『春』が完成に至るまでの経緯と、製作中のボッティチェリの苦悩、苦心、迷走など心の内奥が描かれている。プラトン・アカデミアの思索を絵画で表現したものがこの傑作、死の床にあるシモネッタの生命を絵によって救済しようとし、シモネッタその人を〈永遠の不滅〉であることを表現している。ゼフィロス(西風)が2人の女に戯れかけ、乙女が香しきフローラ(花の女神)に変身。中央の三美神の輪舞は美の女神、憧れの女神、快楽の女神。左側にヘルメス、7人の人物をまとめているのがこのヘルメス。ヘルメスが死であると同時に蘇りを示していて、左への進行が元に戻って右側から再び始まることとなる。 単なる名画の1枚だった居間の絵に息吹が感じられ、生命が宿ってきた。 ボッティチェリは絵が出来上がった時、病床のシモネッタを訪ねてシモネッタに絵を見せた。シモネッタはジュリアーノの愛人、23才で病死、ヴィーナスのモデルと言われている女性である。

この絵はロレンツォ・デ・メディチの結婚を祝う目的で描かれたといわれている。ロレンツォはボッティチェリやリッピら芸術家を擁護し、ボッティチェリも顔を出していたプラトン・アカデミアにも参加し芸術・文芸のパトロンとして親しまれ敬愛されていた。 本の2巻終盤に『春』が完成に至るまでの経緯と、製作中のボッティチェリの苦悩、苦心、迷走など心の内奥が描かれている。プラトン・アカデミアの思索を絵画で表現したものがこの傑作、死の床にあるシモネッタの生命を絵によって救済しようとし、シモネッタその人を〈永遠の不滅〉であることを表現している。ゼフィロス(西風)が2人の女に戯れかけ、乙女が香しきフローラ(花の女神)に変身。中央の三美神の輪舞は美の女神、憧れの女神、快楽の女神。左側にヘルメス、7人の人物をまとめているのがこのヘルメス。ヘルメスが死であると同時に蘇りを示していて、左への進行が元に戻って右側から再び始まることとなる。 単なる名画の1枚だった居間の絵に息吹が感じられ、生命が宿ってきた。 ボッティチェリは絵が出来上がった時、病床のシモネッタを訪ねてシモネッタに絵を見せた。シモネッタはジュリアーノの愛人、23才で病死、ヴィーナスのモデルと言われている女性である。

シモネッタは次のように語る。 「世界じゅうの人間が、この絵があることを伝え聞いて、きっとフィオレンツァに集ってくるでしょう。そしてそのとき、いつも、そうした大勢の人たちのなかで生きることができる。人間って、こうした〈美しいもの〉を見るためには、明日死ぬことがわかっていても、遠くへ旅立とうと思うもの。この〈美しいもの〉が人間の心を高く打ち響かせ、死をさえ、小さな、取るに足らぬものに思わせるの。」

シモネッタは次のように語る。 「世界じゅうの人間が、この絵があることを伝え聞いて、きっとフィオレンツァに集ってくるでしょう。そしてそのとき、いつも、そうした大勢の人たちのなかで生きることができる。人間って、こうした〈美しいもの〉を見るためには、明日死ぬことがわかっていても、遠くへ旅立とうと思うもの。この〈美しいもの〉が人間の心を高く打ち響かせ、死をさえ、小さな、取るに足らぬものに思わせるの。」 昨年10月~今年1月、上野国立西洋美術館にて『ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史』が開催され、秋の日差しがさす休日に行ってきた。ハプスブルク家の隆盛の基礎を築いたマクシミリアン1世の絵画から始まり、マリア・テレジア、アントワネット、フランツ・ヨーゼフ、シシィ(エリザベートの愛称)、マルガリータ・テリサとハプスブルク家一家が一堂に会した展覧会だった。

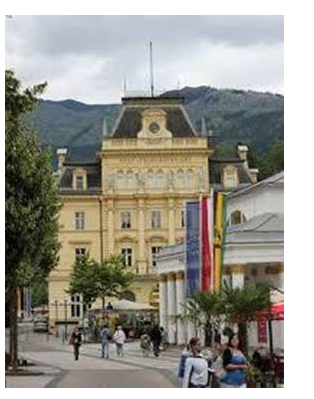

昨年10月~今年1月、上野国立西洋美術館にて『ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史』が開催され、秋の日差しがさす休日に行ってきた。ハプスブルク家の隆盛の基礎を築いたマクシミリアン1世の絵画から始まり、マリア・テレジア、アントワネット、フランツ・ヨーゼフ、シシィ(エリザベートの愛称)、マルガリータ・テリサとハプスブルク家一家が一堂に会した展覧会だった。 結婚してウィーンで華やかな宮廷生活に入るも姑のゾフィーが取り仕切る宮廷は居心地が悪く、フランツは業務に明け暮れシシィに真正面から向き合ってくれることはない。宮廷の堅苦しい儀式にも疲れ、シシィの日常は常に逃避の連続だった。ウィーンの生活に疲れるとシシィはバート・イシュルの夏の別荘カイザーヴィラにきて過ごしたという。シシィがくつろいで過ごした部屋は今も残っている。

結婚してウィーンで華やかな宮廷生活に入るも姑のゾフィーが取り仕切る宮廷は居心地が悪く、フランツは業務に明け暮れシシィに真正面から向き合ってくれることはない。宮廷の堅苦しい儀式にも疲れ、シシィの日常は常に逃避の連続だった。ウィーンの生活に疲れるとシシィはバート・イシュルの夏の別荘カイザーヴィラにきて過ごしたという。シシィがくつろいで過ごした部屋は今も残っている。 さて、シシィはオーストリア帝国からの独立を求めるハンガリー人に好意的になっていった。その理由は姑ゾフィーがハンガリーを嫌っていたという感情的な理由からである。シシィのその好意的な行為はオーストリア=ハンガリー二重帝国成立への真の立役者にシシィを成長させていく。ハンガリー民族の立場を尊重し、二重帝国に再編成するようにというシシィの勧告があって成立に至ったといわれている。

さて、シシィはオーストリア帝国からの独立を求めるハンガリー人に好意的になっていった。その理由は姑ゾフィーがハンガリーを嫌っていたという感情的な理由からである。シシィのその好意的な行為はオーストリア=ハンガリー二重帝国成立への真の立役者にシシィを成長させていく。ハンガリー民族の立場を尊重し、二重帝国に再編成するようにというシシィの勧告があって成立に至ったといわれている。 1664‐1665年 そして1676年

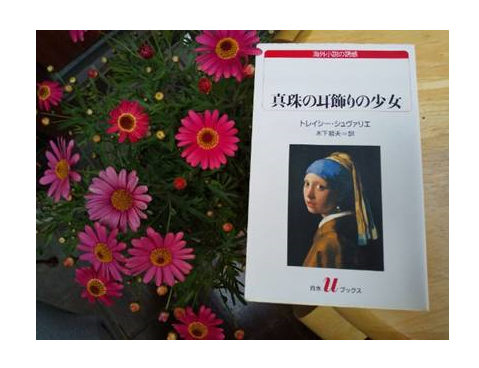

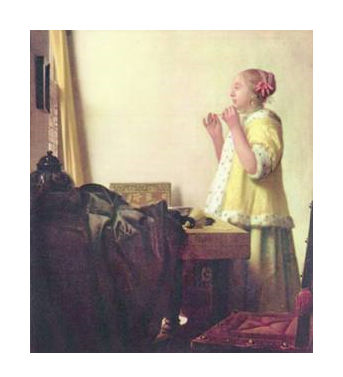

1664‐1665年 そして1676年

カメラ・オプスクラを巧みに使用する旦那様とその手伝いをするフリート。旦那様から色の選定に助言を求められ、茶色と返答するフリートに「なぜ茶色を選んだのかね」、青と黄色は淑女の色だということを旦那様に申し上げるのも気が進まないとはにかむ純真なフリート。

カメラ・オプスクラを巧みに使用する旦那様とその手伝いをするフリート。旦那様から色の選定に助言を求められ、茶色と返答するフリートに「なぜ茶色を選んだのかね」、青と黄色は淑女の色だということを旦那様に申し上げるのも気が進まないとはにかむ純真なフリート。 月日が流れ11年後の1676年、結末は耳たぶに掛けられた大きな真珠の意外な行方で幕が閉じました。最終ページのわずか数行の出来事に驚きしばし茫然としましたが、読み終えて気持ちが落ち着けば傑作と思える終わり方に納得し脱帽しました。

月日が流れ11年後の1676年、結末は耳たぶに掛けられた大きな真珠の意外な行方で幕が閉じました。最終ページのわずか数行の出来事に驚きしばし茫然としましたが、読み終えて気持ちが落ち着けば傑作と思える終わり方に納得し脱帽しました。 初めて訪れる横浜美術館、入り口を入るとオルセー美術館内を彷彿とさせる広々とした吹き抜けの造りに心が躍りました。印象派が似合うとひとりにんまりです。

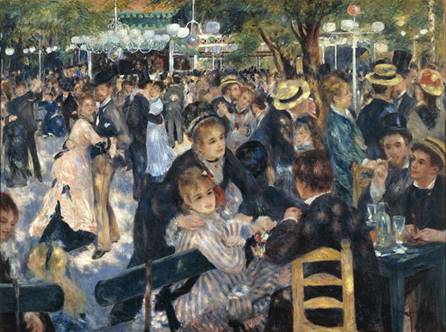

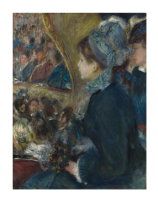

初めて訪れる横浜美術館、入り口を入るとオルセー美術館内を彷彿とさせる広々とした吹き抜けの造りに心が躍りました。印象派が似合うとひとりにんまりです。

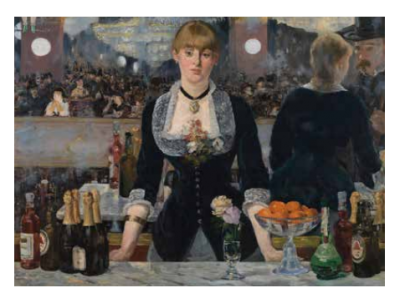

美術館創設者サミュエル・コートールド(1876-1947)はイギリスの実業家でフランス近代絵画の魅力を母国に伝えたいと1920年代を中心に精力的に絵画を収集、ロンドン大学に美術研究所が創設されることが決まるとコレクションを寄贈しコートールド美術館誕生に至りました。

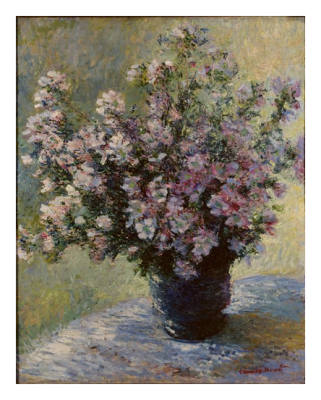

美術館創設者サミュエル・コートールド(1876-1947)はイギリスの実業家でフランス近代絵画の魅力を母国に伝えたいと1920年代を中心に精力的に絵画を収集、ロンドン大学に美術研究所が創設されることが決まるとコレクションを寄贈しコートールド美術館誕生に至りました。 私の目を引いた作品のひとつはモネ「花瓶の花」(1881-1882)。華やかでみずみずしく、淡々しい桃色で統一されていて愛くるしい可憐な姿に引き寄せられました。水色のテーブルと藍色の花瓶との配色も絶妙、和室にも似合いそうな雰囲気ですね。場を引き立て和ませてくれることでしょう。

私の目を引いた作品のひとつはモネ「花瓶の花」(1881-1882)。華やかでみずみずしく、淡々しい桃色で統一されていて愛くるしい可憐な姿に引き寄せられました。水色のテーブルと藍色の花瓶との配色も絶妙、和室にも似合いそうな雰囲気ですね。場を引き立て和ませてくれることでしょう。